El primero de julio de 1858, hace 150 años, la teoría sobre el origen de las especies por selección natural salió del closet. O del cajón donde había estado conspicuamente escondida por casi dos décadas. En la fecha mencionada, la teoría fue leída solemnemente en una reunión extraordinaria de la Linnaean Society en Londres, ante un auditorio despistado que jamás entendió la significancia de la ocasión. Los organizadores de la reunión, el geólogo Charles Lyell y el biólogo Joseph Hooker, ambos científicos reconocidos y ambos amigos íntimos de Charles Darwin, habían usado su poder, su posición en la cima de las rígidas jerarquías científicas victorianas, para proteger la prioridad de Darwin en la carrera por resolver el misterio de los misterios: el origen de las especies.

El primero de julio de 1858, hace 150 años, la teoría sobre el origen de las especies por selección natural salió del closet. O del cajón donde había estado conspicuamente escondida por casi dos décadas. En la fecha mencionada, la teoría fue leída solemnemente en una reunión extraordinaria de la Linnaean Society en Londres, ante un auditorio despistado que jamás entendió la significancia de la ocasión. Los organizadores de la reunión, el geólogo Charles Lyell y el biólogo Joseph Hooker, ambos científicos reconocidos y ambos amigos íntimos de Charles Darwin, habían usado su poder, su posición en la cima de las rígidas jerarquías científicas victorianas, para proteger la prioridad de Darwin en la carrera por resolver el misterio de los misterios: el origen de las especies. Los días comprendidos entre el 18 de junio y el primero de julio de 1858 encierran uno de los episodios más dramáticos de la historia de las ciencias. Para entender la tensión de una historia en la cual la grandeza de la mente humana y la pequeñez de su corazón afloraron nítidamente, es necesario volver atrás, retroceder unos cuantos años con el ánimo de relatar las dudas y la angustia que, por casi dos décadas, habían consumido la salud y atormentado el espíritu de Charles Darwin.

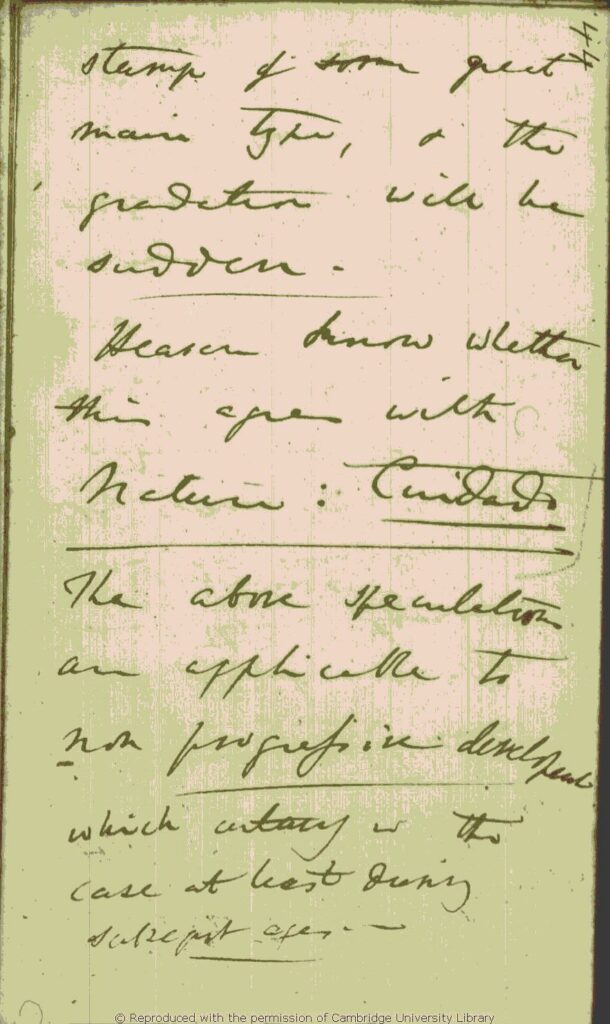

Darwin comenzó sus cuadernos de notas sobre el origen de las especies en 1838. Los cuadernos se conservan intactos y pueden, por cuenta de los milagros de la tecnología, leerse por internet. Uno de los cuadernos tiene una frase que refleja los escrúpulos de Darwin, sus dudas metódicas. “Sabrá el cielo si esto está de acuerdo con la Naturaleza” puede leerse en la mitad de la página. La frase termina con una palabra escrita en castellano, un legado de las excursiones del naturalista por Buenos Aires, Montevideo, Valparaíso y el Callao, que resultaría (ya veremos) premonitoria: “Cuidado”.

Entre 1838 y 1844, Charles Darwin concibió plenamente el mecanismo de la evolución y el origen de las especies, la combinación poderosa entre la variación aleatoria y la selección natural. En 1844, Darwin copió en limpio, por primera vez, una síntesis completa de su teoría pero se abstuvo de publicar el manuscrito. Antes de esconderlo, se lo mostró a Joseph Hooker, el mismo biólogo que saldría en su defensa años más tarde. Posteriormente le escribió una carta a Emma, su esposa de toda la vida, en la cual le daba instrucciones precisas sobre qué hacer con el manuscrito en caso de su muerte. Darwin sabía que su pasaporte a la inmortalidad debía protegerse de una muerte temprana, un hecho probable habida cuenta de las pestes de la época y las convulsiones de su salud.

Los motivos de Darwin, los escrúpulos que lo llevaron a esconder el manuscrito, no eran religiosos. Darwin era un agnóstico desde antes de que su amigo Thomas Huxley acuñara el término. Los juicios divinos lo tenían sin cuidado. Pero los juicios de los hombres de ciencia lo preocupaban constantemente. Darwin seguía apegado a las costumbres victorianas pero no a sus dogmas. Darwin solo ansiaba convencer a sus pares. Pero la tarea no era fácil dados los alcances de su teoría y el desprecio de los científicos de la época por las ideas evolutivas, por la entonces llamada transmutación de las especies.

Darwin sabía que la carga de la prueba era muy grande, que estaba obligado a describir en detalle los elementos de su teoría, a presentar ejemplos, a obviar todas las posibles excepciones, a ser tan exhaustivo como fuera posible, etc. Todo ello, en su opinión, necesitaría de muchos años de trabajo, de un mamotreto improbable de miles páginas que lograría convencer a sus colegas por cuenta del peso (literalmente hablando) de sus argumentos. Pero las ideas sobre el origen de las especies estaban en el aire, y Darwin temía que su prioridad podría ser desafiada en cualquier momento. Sus amigos le advertían constantemente sobre los riesgos de la procrastinación, “cuidado” le decían. Con el paso del tiempo, Darwin comenzó a temer que un competidor inesperado le arrancara la gloria. En 1857, trece años después de haber copiado la primera síntesis de su teoría, Darwin le escribió una carta al famoso biólogo Asa Gray, por entonces profesor de la Universidad de Harvard, en la cual explicaba en mil palabras los principales elementos de su teoría. Darwin estaba marcando territorio.

Pero el 18 de junio de 1858 sucedió lo que Darwin y sus amigos habían temido. Ese día, Darwin recibió un paquete enviado por el naturalista Alfred Rusell Wallace con quien ya había tenido alguna correspondencia previa. El paquete, proveniente del archipiélago malayo, donde Wallace se encontraba coleccionando especies tropicales, contenía un manuscrito titulado “Sobre la tendencia de las variedades a alejarse indefinidamente del tipo original”. Darwin leyó el manuscrito con horror. Parecía mirándose a un espejo. Wallace no sólo usaba sus mismos argumentos, sino también sus mismas palabras. Wallace, en últimas, lo había chiviado. Pero Wallace nunca solicitó la publicación del manuscrito, y Darwin vio una oportunidad providencial para restablecer su prioridad.

Después de leer el manuscrito, Darwin le escribió a su amigo, el geólogo Charles Lyell, contándole que sus advertencias habían resultado “verdaderas con venganza”. “Nunca vi –escribió Darwin– una coincidencia más aterradora; si Wallace hubiese leído mi manuscrito escrito de 1844, no habría podido escribir un mejor resumen. Incluso sus términos figuran como títulos de mis capítulos”. La carta termina con una línea desesperada: “toda mi originalidad, cualquiera fuese su valía, será aplastada…”.

Después de la primera carta vinieron otras en las cuales Darwin plantea su gran dilema moral: “prefiero quemar mi libro antes de que Wallace o alguien más llegue a pensar que me he comportado de manera baja”, escribió en una de ellas. El dilema era el siguiente: existían documentos previos (el manuscrito de 1844 y la carta a Asa Gray) que probaban la prioridad de Darwin pero publicarlos apresuradamente como respuesta al manuscrito de Wallace parecía una maniobra deshonesta y oportunista. “No logró persuadirme a mí mismo de que puedo publicar algo sin perder mi honorabilidad” le escribió a Lyell el 25 de junio de 1858.

Pero Darwin descubrió una forma conveniente de lidiar con el asunto: le encargó la decisión a Lyell y a Hooker. Conveniente porque lo eximía de resolver el dilema y le garantizaba (al fin de cuentas los dos científicos eran no sólo sus amigos, sino también sus testigos) que su prioridad iba a ser protegida. Para darle más dramatismo a la situación, el hijo menor de Darwin, Charles, que tenía apenas 18 meses y había nacido con un fuerte retardo mental, cayó enfermo de escarlatina por los mismos días. Darwin creyó desfallecer. “Estoy postrado –le escribió a Joseph Hooker–, no puedo hacer nada…Envío mi propio manuscrito de 1844 para que usted compruebe…que ya lo había leído. Dios lo bendiga mi querido amigo. No puedo escribir más”.

Lyell y Hooker tomaron una decisión salomónica. Decidieron presentar un artículo conjunto, conformado por el manuscrito de Darwin escrito en 1844, la carta de Darwin a Asa Gray y el manuscrito de Wallace. El artículo se presentó el primero de julio de 1858 en una reunión extraordinaria de la Linnaean Society. Ninguno de los autores estuvo presente. Wallace estaba en las islas malayas completamente ajeno al drama de los últimos días. Y Darwin estaba en el cementerio enterrando a su hijo Charles, quien no había resistido el embate de la escarlatina.

Darwin quedó “mas que satisfecho” con la reunión. Pero siempre fue muy celoso en afirmar que no tuvo “absolutamente nada que ver en guiar la decisión que Lyell y Hooker habían considerado como el curso de acción más justo”. Wallace también quedo satisfecho. En una carta a Hooker, escribió que habría sentido mucho dolor y arrepentimiento si la decisión hubiera sido publicar solo su manuscrito. Por la misma época, Wallace le confesó a su madre que todo el incidente le serviría, al menos, para estar cerca de hombres como Lyell, Hooker y Darwin, las luminarias científicas del momento. Darwin pensaba en el futuro, en la posteridad. Wallace, por el contrario, sólo se ocupaba de presente.

Después del incidente, Darwin no tuvo opción distinta a ponerse a trabajar, a escribir finalmente la obra que había aplazado durante veinte años. Trabajó febrilmente por casi 18 meses, y en noviembre de 1859 publicó “El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas más favorecidas en la lucha por la vida”, probablemente el libro más importante en la historia de la humanidad.

Los seres humanos nunca pueden apelar ante el juez implacable de la historia. Pero cabe especular, así sea vanamente, sobre lo que pensarían Darwin y Wallace acerca de su lugar, ya asegurado, en la historia de los hombres. Ambos, en mi opinión, estarían satisfechos. Darwin, el ganador, siempre creyó en las virtudes de la competencia (“los más vigorosos, saludables y felices sobreviven y se multiplican”). Wallace, por el contrario, creía “en la cooperación y la coordinación hermanada por el bien y la igualdad de todos”. En suma, Darwin siempre quiso explotar la bomba de la evolución, y lo logró. Wallace, como escribió Cyril Aydon, se conformó con haber simplemente encendido la mecha.