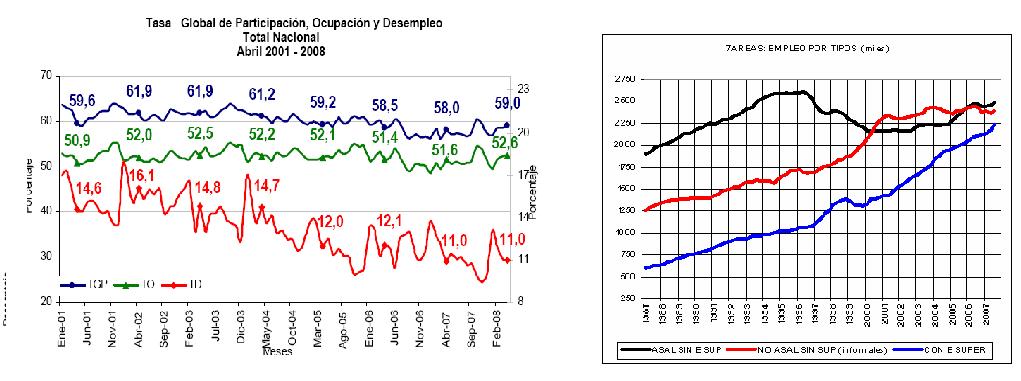

El DANE reveló esta tarde las cifras de empleo del mes de abril de 2008. Las cifras fueron decepcionantes, por decir lo menos. El desempleo no disminuyó con respecto al nivel observado en abril del año anterior. La mayor tasa de crecimiento económico de los últimos treinta años fue insuficiente para disminuir la desocupación. El gráfico de la izquierda muestra que, en los últimos cuatro años, la tasa de desempleo ha disminuido en apenas un punto. El sesgo antiempleo de la política económica, discutido en muchas ocasiones en este blog, parece haberle creado un piso, un límite infranqueable a la tasa de desempleo.

El DANE reveló esta tarde las cifras de empleo del mes de abril de 2008. Las cifras fueron decepcionantes, por decir lo menos. El desempleo no disminuyó con respecto al nivel observado en abril del año anterior. La mayor tasa de crecimiento económico de los últimos treinta años fue insuficiente para disminuir la desocupación. El gráfico de la izquierda muestra que, en los últimos cuatro años, la tasa de desempleo ha disminuido en apenas un punto. El sesgo antiempleo de la política económica, discutido en muchas ocasiones en este blog, parece haberle creado un piso, un límite infranqueable a la tasa de desempleo. Y parece, al mismo tiempo, haber afectado la generación de empleo formal para los trabajadores no calificados. El gráfico de la derecha muestra la evolución de la ocupación para tres categorías de empleo. La línea azul (de tendencia creciente) muestra la evolución del empleo asalariado (formal) para los trabajadores con educación universitaria: un millón de nuevos empleos asalariados se han creado desde el año 2000. La línea roja muestra la evolución del empleo no asalariado (el rebusque) para los trabajadores sin educación universitaria: los empleos informales crecieron rápidamente en la segunda mitad de los noventa, y desde entonces han estado estancados. La línea negra ilustra la reducción del empleo formal para los trabajadores sin educación superior: el nivel actual, como se muestra, es inferior al observado en 1995. La economía colombiana parece incapaz de genera nuevos empleos asalariados para los trabajadores sin educación universitaria.

El problema del empleo poco tiene que ver con las decisiones de la Junta del Banco de la República (o con la revaluación) como ha pretendido, con patente oportunismo, argumentar el Gobierno. El problema del empleo es un problema estructural que se ha empeorado durante los últimos años. Junto con la política agraria y la debacle de la infraestructura, la política de empleo (o la carencia de política de empleo, para ser más preciso) es el principal yerro del gobierno en materia económica. Las nuevas cifras hablan por sí solas.