Entre lunes y viernes de la presente semana, este diario publicó 45 columnas de opinión. Sesenta por ciento aproximadamente, 28 de las 45, mencionaron explícitamente al mismo personaje, al objeto de la obsesión nacional, al presidente Álvaro Uribe. En la edición del martes, por ejemplo, las noticias y las columnas parecían todas variaciones —a veces insólitas— sobre el mismo tema: “Uribe debe quedarse”, “Los uribistas son brutos”, “Que se tenga de atrás Uribe”, etc. Pero la uribemanía no es sólo un capricho de El Espectador. De las 33 columnas publicadas en la edición impresa del diario El Tiempo en los primeros cinco días de esta semana, la mitad tenía que ver con Uribe. En la Colombia de hoy, la opinión es la misma noticia.

Entre lunes y viernes de la presente semana, este diario publicó 45 columnas de opinión. Sesenta por ciento aproximadamente, 28 de las 45, mencionaron explícitamente al mismo personaje, al objeto de la obsesión nacional, al presidente Álvaro Uribe. En la edición del martes, por ejemplo, las noticias y las columnas parecían todas variaciones —a veces insólitas— sobre el mismo tema: “Uribe debe quedarse”, “Los uribistas son brutos”, “Que se tenga de atrás Uribe”, etc. Pero la uribemanía no es sólo un capricho de El Espectador. De las 33 columnas publicadas en la edición impresa del diario El Tiempo en los primeros cinco días de esta semana, la mitad tenía que ver con Uribe. En la Colombia de hoy, la opinión es la misma noticia.

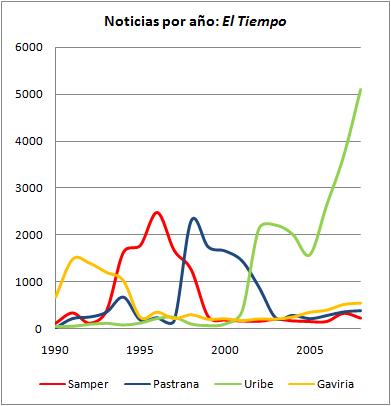

Históricamente este país ha vivido obsesionado con el mandatario de turno, con sus palabras y sus silencios, con sus acciones y sus omisiones. “En Colombia, el Presidente lo es todo. Colombia nada es sin él. Él es el presente, él es el pasado, él es el porvenir. Él es el que parte el pan y él es el que sirve el vino”, escribió el novelista Fernando Vallejo en Años de indulgencia. Pero esta obsesión inveterada ha crecido dramáticamente con el presidente Uribe. El archivo electrónico del diario El Tiempo permite cuantificar la cuestión. En 1996, en medio del escándalo del proceso 8.000, El Tiempo publicó 2.490 noticias y artículos de opinión que mencionaban al presidente Ernesto Samper. En 1999, en medio de las vicisitudes del proceso de paz con las Farc, publicó 1.742 notas que aludían al presidente Andrés Pastrana. El año anterior, en medio de la controversia reeleccionista y los escándalos judiciales, publicó 5.104 noticias y columnas que mencionaban al presidente Álvaro Uribe. En suma, Uribe duplica a sus predecesores.

Paradójicamente la obsesión con Uribe ha crecido con el transcurrir de su mandato. En el pasado la prensa iba perdiendo gradualmente el interés en el mandatario de turno. Como en el amor, el encanto inicial se convertía con los años en indiferencia postrera. En números redondos, Samper comenzó con 1.600 noticias anuales en El Tiempo y terminó con 1.200, Pastrana arrancó con 2.300 y concluyó con 900, Uribe inició con 2.100 y ya va en 5.100 notas anuales. Cada año, Uribe monopoliza más y más la atención de periodistas y opinadores (incluida la de quien escribe).

Desde hace una década, cada semestre, juego con mis estudiantes un ejercicio de coordinación. Escojo una pareja al azar y les pido que, sin comunicarse entre sí, escriban el nombre de un personaje de la vida nacional en una hoja de papel. Si escriben el mismo nombre, ambos ganan un pequeño premio, unas cuantas décimas en una de las evaluaciones semestrales. En los últimos años, el juego ha perdido sentido, se convirtió en un ejercicio trivial. Todos los estudiantes, sin excepción, escriben el mismo nombre: “Álvaro Uribe”. Sobra decirlo, el Presidente se convirtió en un punto focal casi obvio, en un protagonista apabullante de la vida nacional.

El último capítulo del reality de la política colombiana tiene un título extraño: La encrucijada del alma. Ya vendrán cientos de opiniones sobre la duda presidencial. Los analistas especularán sin límites sobre la estrategia o la psicología del presidente Uribe. Yo sólo espero que la ridiculez de este asunto conduzca al hastío, a la mengua de la uribemanía, al fin de la neurosis nacional. Llegó la hora de reducir a Uribe a sus justas proporciones.