Desde hace varios años, los analistas de la economía colombiana han puesto de presente los grandes costos económicos de nuestra limitada infraestructura de transporte. En un futuro cercano, la economía podría literalmente atascarse como resultado de la falta de vías adecuadas. Los analistas afirman que la inestabilidad jurídica ha impedido una mayor participación del sector privado en un sector estratégico, y señalan que el ahorro privado (cada vez más concentrado en los Fondos de Pensiones) debería orientarse hacia la inversión productiva (cada vez más presente en el sector de infraestructura). En esta columna, quiero llamar la atención sobre otro problema: la creciente politización (y la consecuente ineficiencia) de la inversión pública en el sector. En el sector de infraestructura, el Gobierno tiene dos caras: la cara programática de los planes de desarrollo y los documentos estratégicos, y la cara clientelista de la escogencia de los proyectos y la repartición de contratos. La teoría es programática pero la práctica es clientelista. Los dos planes de desarrollo de Uribe han enfatizado la necesidad de que las inversiones públicas en infraestructura sean eficientes y oportunas, coherentes con la inserción internacional de la economía y conducentes a una mayor competitividad. Dice uno de los planes: “Para los proyectos financiados con recursos públicos, se seleccionarán aquellos de alto impacto económico teniendo en cuenta las razones beneficio-costo y la generación de empleo”. Pero este discurso no es más que un ropaje tecnocrático para una realidad clientelista. Los proyectos financiados con recursos públicos (los que conforman el llamado Plan vial 2500) no han sido seleccionados con base en su rentabilidad social. O con base en un análisis de los beneficios previstos o de los costos probables. Los planes de desarrollo ni se obedecen, ni se cumplen. Los proyectos han sido seleccionados con base en consideraciones políticas. La milimetría regional ha sido el criterio predominante. Como resultado, el todo de los proyectos será mucho menor que la suma de las partes: los proyectos son inconexos y desarticulados. Además, los recursos para su mantenimiento permanecen en un limbo presupuestal. Una vez inaugurados, los proyectos viales entrarán en una fase irreversible de deterioro. Tristemente el clientelismo se desvanece en el aire. Pero la historia no termina con el clientelismo. Ahora el Plan 2500 parece también afectado por la corrupción contractual. Seguramente el Gobierno hará las purgas respectivas. Y exigirá que se conozca toda la verdad del asunto. Esto es, el Gobierno asumirá el papel de víctima cuando ha sido, al menos, generador del problema. Al fin y al cabo, la corrupción es consubstancial al clientelismo. Uno no puede llenar la alcoba de queso y después salir a quejarse de los ratones. O, en otras palabras, uno no puede lavarse las manos cuando se ha dedicado sistemáticamente a ensuciar el aguamanil. Para terminar, cabe retornar al mensaje del comienzo. En las finanzas públicas, la corrupción es el problema más conspicuo, pero no es necesariamente el más grave. O el más importante. El problema de fondo es el clientelismo. Cuando el clientelismo predomina, el Estado deja de ser un instrumento para el desarrollo y se convierte en una herramienta para el mantenimiento de ciertas redes políticas y de ciertas lealtades regionales. Pero, como decía Lauchlin Currie, la opinión pública suele ser inflamada por los escándalos pero no por el clientelismo. Ni tampoco por las inversiones públicas malogradas. Aparentemente el público (y los medios) requieren de la corrupción para percatarse del clientelismo. He ahí una paradoja.

Monthly Archives:

noviembre 2006

Cabría comenzar esta columna con una advertencia general: el origen no tiene nada que ver con la esencia de las cosas. En unos casos, los grupos paramilitares desplazaron a los políticos tradicionales y se apoderaron del poder local. En otros, los políticos tradicionales se asociaron con los grupos paramilitares y lograron conservar el poder local. Y en otros más, los grupos guerrilleros desterraron a los políticos tradicionales y se adueñaron del poder local. El origen pudo haber sido distinto, pero el resultado ha sido el mismo: la captura de lo público por medios violentos y con fines pecuniarios. Es la corrupción al servicio del conflicto. Y el conflicto al servicio de la corrupción.

En muchos lugares de Colombia, la competencia política ha sido eliminada mediante las masacres selectivas, el asesinato de los adversarios, la intimidación armada y la compra de votos. El clientelismo armado no ha desplazado al clientelismo tradicional: lo ha complementado. Y juntos han convertido la democracia local en una farsa: el proselitismo armado asegura la supremacía electoral, la cual, a su vez, asegura los recursos necesarios para el financiamiento del proselitismo armado. Aunque la democracia local no ha fracasado de manera definitiva —algunas regiones han hecho buen uso de su mayor autonomía—, la descentralización parece haber dividido al país en tres grandes bloques (la caricatura es inexacta pero no equivocada): un bloque norte de dominio paramilitar, uno sur de dominio guerrillero y otro central donde la corrupción y el conflicto todavía no han logrado aniquilar completamente la competencia política. A todas estas, la captura del poder local ha contrariado las buenas intenciones de muchos reformadores sociales. Los subsidios a la demanda, que habían sido introducidos con el fin de neutralizar el clientelismo político, terminaron siendo capturados por el clientelismo armado. En la salud, por ejemplo, se pasó de la depredación del Seguro Social al pillaje de las ARS. O del control de las nóminas al control de los contratos. Así mismo, la educación contratada, que había sido implantada como una respuesta a la inoperancia de la educación pública, fue parcialmente capturada por cooperativas de papel.

De la mediocridad de Fecode se pasó a la voracidad de los grupos armados. Así, en muchas regiones del país, la descentralización no redundó en un mejoramiento social a pesar del incremento del gasto. Incluso la descentralización, al transferir el poder político y el control presupuestal a las regiones, pudo haber contribuido al surgimiento del clientelismo armado, como lo muestran Fabio Sánchez y María del Mar Palau en una investigación reciente. Por circunstancias fortuitas, el crecimiento de los cultivos ilícitos coincidió con la profundización de la descentralización, con consecuencias tan nefastas como imprevisibles. En el norte y en el sur, las mismas organizaciones que monopolizaron las rentas del narcotráfico se adueñaron del poder local y por lo tanto de los cuantiosos presupuestos regionales. Entre otras cosas, las circunstancias descritas indican la ligereza de quienes denuncian el fenómeno paramilitar y demandan, al mismo tiempo, un aumento de las transferencias regionales. O la de quienes insisten en la disyuntiva tradicional entre gasto militar y gasto social (“con el recorte de la inversión social se financiará la guerra”, escribió Jaime Castro la semana anterior).

El asunto es más complicado. Pues el gasto social, al menos en algunos momentos y lugares, puede haber contribuido a instigar el conflicto. Como lo señaló recientemente un blogero anónimo: “La triste realidad es que el Gobierno acaba financiando la guerra por punta y punta: vía presupuesto de defensa y vía transferencias y regalías que van a parar a manos de quienes, de uno u otro modo, están socavando la gobernabilidad democrática en Colombia”.

<br>

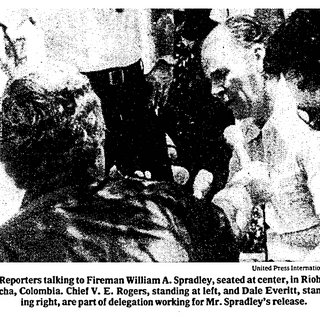

Esta semana, ante un auditorio de jóvenes abogados, el Ministro de Agricultura formuló una hipótesis atrevida sobre las causas de la tragedia colombiana de la última generación: “Todo comenzó por allá en los setenta, con una bonanza marimbera, cuando el gobierno de turno fue flexible, fue blandito, fue pusilánime, casi con actitud —no lo estoy diciendo en términos peyorativos—, con actitud afeminada para tratar ese problema”. Los periodistas ya se ocuparon de las osadías verbales del ministro. Yo quiero ahora ocuparme de sus juicios históricos. De su intención de interpretar la historia con la sabiduría infalible de la retrospección. O de juzgar los actos pasados con los valores exaltados del presente.Cabe recordar que “por allá en los setenta” todos los gobiernos eran blanditos con el problema de la droga. La actitud afeminada no fue una perversión exclusiva de unos cuantos gobernantes colombianos. Las autoridades del Cono Sur fueron mucho más permisivas. O alcahuetas para usar una expresión más femenina. En enero de 1971, un agente estadounidense le confesó lo siguiente a un reportero del New York Times: “La cooperación local es casi inexistente. Tampoco existe ningún estigma moral asociado con el negocio de la droga. ¿Qué más podría querer un traficante?”. El agente estaba hablando, no de la permisividad colombiana, sino de la alcahuetería argentina y chilena.Por allá en los años setenta, el tráfico de drogas era percibido, a lo largo y ancho de América del Sur, como una forma venial de contrabando. Como una manera de sacarle provecho al proteccionismo moral (e injustificado) de los Estados Unidos. La exportación de cocaína, en particular, era vista como una actividad de amas de casa desesperadas. O de diplomáticos dispuestos a explotar impunemente la conveniencia de sus valijas. Por ese entonces, los chilenos dominaban el negocio de la producción y la exportación de cocaína. Los marimberos colombianos participaban marginalmente en el negocio. Como por no dejar.En los años setenta, los especialistas todavía no se ponían de acuerdo sobre los efectos de la cocaína. Muchos dudaban de su estatus de narcótico o de su naturaleza adictiva. En septiembre de 1974, el New York Times publicó un extenso artículo sobre la cocaína, titulado “La champaña de las drogas”. El artículo tiene un tono amable, casi apologético. Decía el diario neoyorkino que la cocaína había sido consumida por algunas de las figuras más representativas de la historia. “El Papá Leon XIII soportó sus ascéticos retiros a punta de Vin Matini, un vino suave envenenado generosamente con cocaína”. A finales de los setenta, un bombero de Texas fue detenido por las autoridades colombianas en Riohacha. Había venido a comprar varios kilos de uno de los ingredientes del elíxir papal: el mismo que comenzaba, por entonces, a causar furor entre los ricos de su país. Pero las autoridades estatales exigieron la liberación inmediata del traficante. Hasta los texanos se mostraban afeminados por aquellos días.Con el tiempo, los colombianos desplazaron a los chilenos en el tráfico de cocaína. El negocio alcanzó dimensiones industriales. Las amas de casa fueron reemplazadas por poderosos carteles que enfrentaron a unas autoridades, ya no tanto permisivas, como inermes ante las exorbitantes utilidades del negocio. Sin duda, la complacencia de los setenta contrasta con la tragedia de las décadas que siguieron. Pero los juicios anacrónicos del ministro Arias son inútiles. Pues nadie, en los años setenta, habría sido capaz de imaginar lo que vendría después. Nadie, mejor dicho, habría sido capaz de prever que la historia de Colombia durante el tumultuoso siglo XX sería la historia de dos drogas: de una roja que duró ochenta años y de una blanca que aún no termina.

El pasado fin de semana dos políticos progresistas, de buenas ideas y conciencias limpias, fueron invitados, en el marco de un festival cultural, a especular sobre el futuro. El espectáculo tenía algo de grotesco. En la tarima, micrófono en mano, dos bienpensantes, Antanas Mockus y Sergio Fajardo, sentados en la palabra, hablaban del futuro, mientras, al frente, cien malpensantes, sentados en sus asientos, esperaban, con paciencia, una sorpresa. Un atisbo de ironía. Una pizca de escepticismo. Un arranque de pesimismo ilustrado.

Sentado entre los malpensantes estaba Fernando Vallejo: mirando de frente con sus ojos pero de perfil con su mente. Aparentemente atento mientras Sergio Fajardo mostraba, una a una, las imágenes de su Medellín del futuro: bibliotecas, parques y colegios “espectaculares” construidos con la plata que ha dejado la bonanza económica y la pulcritud administrativa. Hacia el final de la presentación, pasó lo que tenía que pasar: el político optimista (un negociante del futuro) se enfrentó con el novelista nostálgico (un revendedor del pasado). Al fin y al cabo, el Medellín de Fajardo, hecho de optimismo y artificio, es muy distinto del Medellín de Vallejo, hecho de memorias y rencores. “Mi Medellín que cuando yo nací tenía tranvía…”Mucho se ha dicho sobre las opiniones políticas de Vallejo. Sobre los objetos de su odio. Sobre sus reiterados enemigos. Un novelista rencoroso lo comparó con José Obdulio Gaviria. Un conocido blogero lo llamó maniático irresponsable. Pero todo esto no es más que un gran malentendido. Vallejo no tiene enemigos. O mejor, tiene uno sólo: el tiempo. “Así pasa cuando se vive mucho, que no hay enemigos y por fin vemos claro: el gran enemigo del hombre es el tiempo, su meticulosa obra de destrucción. Punto”. Las peroratas de Vallejo son una protesta ruidosa contra “las caricias inexorables de Cronos”. Sus opiniones políticas son meras metáforas atrabiliarias contra el paso del tiempo. “Unos jóvenes reemplazan a otros jóvenes y unas canciones a otras. Es el destino universal, inevitable, un ir pasando todos y todo de moda, así es este negocio”.Y en el ir pasando de las cosas, va cambiando el lenguaje a pesar de las reglas de los gramáticos que nadie lee. Y van cambiando las ciudades a pesar de los planes de los urbanistas que nadie obedece. Y se va poblando el mundo a pesar de las advertencias de los demógrafos que nadie atiende. Y Vallejo despotrica contra lo uno y contra lo otro. Con su alma conservadora. Con su apolítico desprecio por el futuro. Con ese maltusianismo estético que lo lleva a denigrar de la fecundidad de los pobres, para desconcierto de los que aplauden, ilusos, sus insultos contra el Presidente: el dueño del presente y, por lo tanto, el blanco obligado de la rabia de un poeta nostálgico. “Ay, Abuela, ya los ríos de Colombia se secaron y los loros se murieron y se acabaron los caimanes y el que se pone a recordar se jodió porque el pasado es humo, viento, nada, irrealizadas esperanzas, inasibles añoranzas”.Pero, en últimas, los discursos de Vallejo, “sus anatemas de campanario” como escribió Eduardo Escobar esta semana, sus lamentos sobre el alud del futuro que se nos viene a todos encima, constituyen un llamado de atención (un espabilamiento) sobre las trampas de la política y las argucias de los pregoneros del futuro. A la demagogia sobre el futuro, Vallejo antepone el cataclismo de la vida. “El Tiempo gasta a la gente y desportilla las palabras”, dice. Y hasta razón tendrá.