administrador

Chávez denuncia cíclicamente al gobierno de Colombia, a sus élites, a la oligarquía santafereña, a los asesinos de Bolívar, etc. Pero el gobierno (o mejor, el desgobierno) chavista ha contribuido de manera efectiva al enriquecimiento del sector privado colombiano. La contradicción es obvia: la hostilidad política ha coincidido con una integración comercial sin precedentes. Chávez ha hecho más por el comercio internacional de Colombia que cualquier acuerdo comercial presente o futuro. En medio de los insultos, de los agravios casi cómicos, Chávez les ha transferido buena parte de su bonanza petrolera a sus enemigos colombianos. Las contradicciones del sistema, dirán algunos.

El crecimiento de las exportaciones es el resultado de otra contradicción, de un gran desequilibrio estructural. De tiempo atrás, el gobierno bolivariano ha estimulado la demanda interna, ha alimentado una gran bonanza de consumo y al mismo tiempo ha propiciado una reducción de la producción, un encogimiento significativo de la oferta. Lo que hace con la mano generosa de las Misiones, lo destruye con el codo abusivo de los controles de precios y las expropiaciones. Así, la inflación y el desabastecimiento son (para usar una metáfora cruel) pan de todos los días. El Socialismo del Siglo XXI no ha podido derogar la ley de la oferta y la demanda. Hay ciertas cosas que los autócratas y sus asambleas obsecuentes no pueden hacer.

Pero las contradicciones no terminan allí. El gobierno venezolano es un gigante atrofiado, cada vez abarca más y aprieta menos. Tiene plata y poder y por lo tanto puede acumular activos rápidamente, sumar y sumar empresas. Pero es incapaz de manejarlas. Los gerentes de las empresas nacionalizadas son militares leales que confunden las urgencias de la administración con las intrigas de los cuarteles. Ni siquiera Petróleos de Venezuela (Pdvsa) es manejada con sentido empresarial, con una mínima racionalidad. Cada vez asume más tareas y obligaciones y cada día produce menos petróleo. En algún momento también será desbordada por el exceso de demandas burocráticas.

Tarde o temprano la economía venezolana se derrumbará bajo el peso de sus propias contradicciones. “Lo que es insostenible tiene que parar”, dice un economista adepto a los lugares comunes. Pero el derrumbe de la economía no significa necesariamente el fin del régimen. Como dice el mismo Naím, el petróleo no puede sostener infinitamente una economía de mentiras, pero sí puede financiar por muchos años, por décadas tal vez, el aparato de seguridad de un autócrata impopular o quebrado. Las contradicciones tumban a los gobiernos democráticos. Pero (cabe terminar con otra paradoja) muchas veces contribuyen a la perpetuación de los dictadores.

El general Montero había nacido en la provincia llanera de Entre-Montes. Su origen humilde y su apariencia de “vaquero siniestro” contrastaba con su vanidad algo solemne: Montero solía atiborrarse de colgandejos dorados en las ceremonias oficiales. Su presencia tenía algo de “ominoso e increíble; la exageración de una cruel caricatura”. Sus maneras burdas le conferían una ventaja innegable sobre “los refinados aristócratas”. Aunque sus hazañas en el campo de batalla le habían asegurado la preeminencia militar, no lograron mitigar su odio por el orden social prevaleciente. Ni impidieron sus embates revolucionarios contra el gobierno.

La revolución monterista se hizo en nombre del honor nacional. El general logró reclutar rápidamente un ejército de malcontentos, alimentados “con mentiras patrióticas” y “promesas de pillaje”. La prensa monterista, siempre activa, repetía diariamente diatribas contra “los Blancos, los remanentes góticos, las momias siniestras, los paralíticos impotentes, quienes se han aliado con los extranjeros para hurtar las tierras y esclavizar el pueblo”. La precariedad ideológica de los discursos monteristas contrastaba con su eficacia para articular las frustraciones del pueblo. Las frases vacías eran también eslóganes eficaces. Y terminaron, con el paso del tiempo, prevaleciendo sobre cualquier intento de ponderación. “La noble causa de la libertad no debe ser manchada por los excesos del egoísmo oligarca”, proclamaba orgulloso un comunicado monterista.

El monterismo arrinconó rápidamente las fuerzas políticas moderadas. Después de la sublevación, los moderados acogieron los principios de Montero y sus secuaces, y se sumaron a la revuelta. A todas estas, los capitalistas apenas se atrevieron a pronunciar su discurso de siempre: “la búsqueda de utilidades tiene justificación aquí entre el desorden y la anarquía;… porque la seguridad que ella exige terminará siendo compartida por los oprimidos. Y la justicia vendrá por añadidura”. Pues, más allá de la bondad de estos argumentos, el desarrollo fundado en los intereses materiales no tenía cabida en una sociedad impacientada por décadas de exclusión. Los pronunciamientos monteristas al menos ofrecían un consuelo retórico, mientras la perorata desarrollista sólo prometía beneficios lejanos y ganancias indirectas. En Costaguana, como en otras partes, el pueblo había aprendido a desconfiar de quienes predican que su bienestar dependía del enriquecimiento de los poderosos.

Al final sólo el cinismo de Martin Decoud (director de El Porvenir, un periódico conservador) puede describir la tragedia de Costaguana. “Después de un Montero vendrá otro, el barbarismo, la irremediable tiranía”. Y con ellos una sucesión de conflictos cuya “extravagancia es casi tan difícil de soportar como su perversidad”.

En 1993, en un foro académico organizado por el Departamento Nacional de Planeación con el fin de analizar las consecuencias económicas de los hallazgos petroleros de Cusiana y Cupiagua, el presidente César Gaviria hizo un anuncio trascendental. “Contrario a lo que sucedía antes —dijo—, la Nación no recibirá recursos provenientes de las regalías… éstos serán transferidos directamente a los departamentos, a los municipios productores, a los municipios portuarios y a un fondo nacional”. Entre los asistentes, siempre atento y callado, estaba el gobernador del Casanare. Al final del foro, un economista colombiano remarcó con evidente cinismo que todos habían hablado, el Presidente, los ministros, los funcionarios del Banco Mundial, los académicos, los congresistas, etc. “El único que no lo hizo fue el dueño de la plata, el gobernador”.

En 1993, en un foro académico organizado por el Departamento Nacional de Planeación con el fin de analizar las consecuencias económicas de los hallazgos petroleros de Cusiana y Cupiagua, el presidente César Gaviria hizo un anuncio trascendental. “Contrario a lo que sucedía antes —dijo—, la Nación no recibirá recursos provenientes de las regalías… éstos serán transferidos directamente a los departamentos, a los municipios productores, a los municipios portuarios y a un fondo nacional”. Entre los asistentes, siempre atento y callado, estaba el gobernador del Casanare. Al final del foro, un economista colombiano remarcó con evidente cinismo que todos habían hablado, el Presidente, los ministros, los funcionarios del Banco Mundial, los académicos, los congresistas, etc. “El único que no lo hizo fue el dueño de la plata, el gobernador”.En 1993, Casanare ocupaba el lugar 14 entre los 26 departamentos colombianos con más de cien mil habitantes según el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas que mide, entre otras cosas, la calidad de las viviendas y de los servicios públicos. En 2005, ocho billones de pesos después, ocupaba el lugar 16. El petróleo no fue un factor de desarrollo. La corrupción y la ineficiencia lo impidieron. El hospital de Yopal lleva más de un año cerrado, el estadio es casi un homenaje al desperdicio, las mangas de coleo contrastan con el declive de la ganadería en el departamento. Los elefantes blancos, ya lo sabemos, son la presencia más visible, pero no la única, en la zoología odiosa de la corrupción.

Además, la inestabilidad política creció dramáticamente. Los gobernadores han entrado y salido como Pedro por su casa. Desde 1993, han gobernado 16 meses en promedio. La violencia también aumentó. La batalla por las regalías se libró muchas veces a sangre y fuego. En 1993, la tasa de homicidios del Casanare era la mitad del promedio nacional. Diez años más tarde, el doble. En fin, las cifras indican el fracaso de una política, de la decisión de entregarles a las entidades territoriales una cantidad inaudita de recursos. Y señalan, al mismo tiempo, la inoperancia de la justicia y de los organismos de control, de las contralorías, la Procuraduría, la Fiscalía, etc. En la práctica, muchas de estas oficinas fueron poco más que instrumentos de chantaje de los corruptos. “Aquí no hay nadie condenado por corrupción. Casanare es un departamento corrupto sin corruptos”, dijo un lugareño con inocultable ironía.

Todo esto, que ya había ocurrido en Arauca, puede ocurrir nuevamente en el Meta, en el Cesar o en La Guajira, y nadie en este país, en nuestro avanzado Estado de opinión, parece interesado en el asunto.

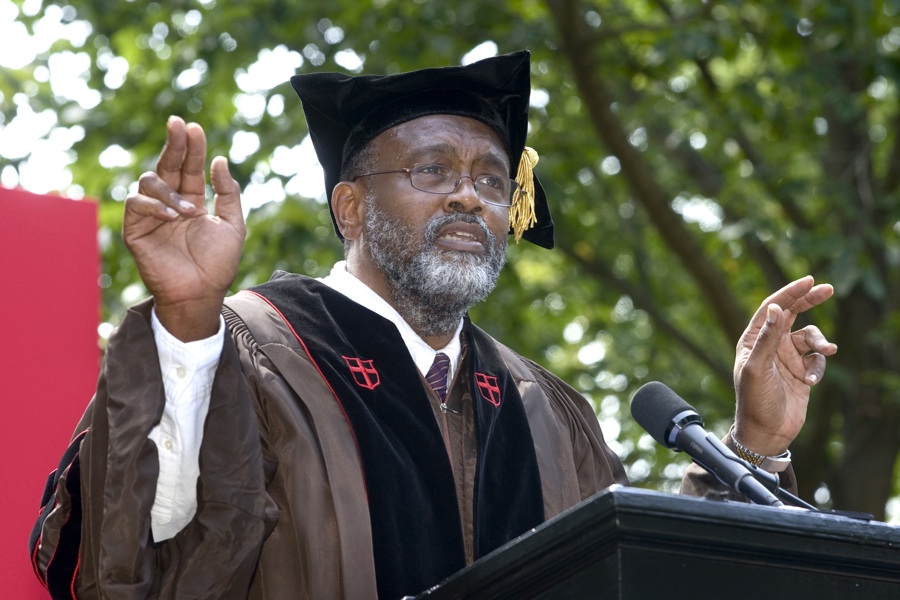

Glenn Loury es un prestigioso economista e intelectual estadounidense. Un hombre negro, de opiniones conservadoras, de voz recia y mirada escéptica. Estuvo recientemente en la Universidad de los Andes como profesor en un curso de vacaciones. Al final de una de sus clases contó una anécdota esclarecedora. Loury creció en el sur de Chicago, en un barrio pobre, habitado por gente de color. Desde muy pequeño, su mejor amigo fue un vecino del barrio, un niño con quien compartía casi todo excepto una condición circunstancial: el color de su piel. Su amigo era blanco, una rareza en un barrio mayoritariamente negro. Los dos niños pasaron juntos buena parte de la infancia. Llegada la adolescencia, fueron compañeros de causa, compartieron las luchas políticas de la época. A finales de los años sesenta, los dos adolescentes asistieron juntos a una reunión de las Panteras Negras en la ciudad de Chicago. En la mitad de la reunión, el orador de turno preguntó, megáfono en mano: “¿Qué hace un blanco aquí? ¿Quién habla por él? ¿Quién responde por su presencia?…” Loury no dijo nada. Guardó silencio. No se atrevió ni siquiera a levantar la mano. Su amigo salió en silencio de la reunión. Y se retiró de su vida para siempre.

Glenn Loury es un prestigioso economista e intelectual estadounidense. Un hombre negro, de opiniones conservadoras, de voz recia y mirada escéptica. Estuvo recientemente en la Universidad de los Andes como profesor en un curso de vacaciones. Al final de una de sus clases contó una anécdota esclarecedora. Loury creció en el sur de Chicago, en un barrio pobre, habitado por gente de color. Desde muy pequeño, su mejor amigo fue un vecino del barrio, un niño con quien compartía casi todo excepto una condición circunstancial: el color de su piel. Su amigo era blanco, una rareza en un barrio mayoritariamente negro. Los dos niños pasaron juntos buena parte de la infancia. Llegada la adolescencia, fueron compañeros de causa, compartieron las luchas políticas de la época. A finales de los años sesenta, los dos adolescentes asistieron juntos a una reunión de las Panteras Negras en la ciudad de Chicago. En la mitad de la reunión, el orador de turno preguntó, megáfono en mano: “¿Qué hace un blanco aquí? ¿Quién habla por él? ¿Quién responde por su presencia?…” Loury no dijo nada. Guardó silencio. No se atrevió ni siquiera a levantar la mano. Su amigo salió en silencio de la reunión. Y se retiró de su vida para siempre.

Loury cuenta esta historia porque quiere que sus estudiantes entiendan la importancia de la identidad racial, que sus opiniones sean tomadas como lo que son, como las ideas de un negro que no pretende, ni puede, ni quiere ser neutral. “Mi identidad racial no es irrelevante para el tema en cuestión, para el estudio de la condición social de los negros en mi país”, dice. Hace ya más de tres décadas, muchas ciudades de los Estados Unidos se segregaron espacialmente. Los blancos se fueron a los suburbios, llevándose consigo los empleos, las oportunidades y las buenas escuelas. En el centro quedaron los negros, atrapados física y socialmente. Para muchos negros, los empleos desaparecieron y las oportunidades se hicieron escasas e invisibles. La vida se convirtió en un ir y venir entre la informalidad y la ilegalidad. Las familias se fracturaron, el crimen se disparó y el tráfico de drogas se convirtió en la principal actividad económica de muchas áreas deprimidas.

La respuesta a este problema fue, en opinión de Loury, una vergüenza. La sociedad optó por lo fácil, por encerrar a quienes quedaron atrapados en los guetos. Los Estados Unidos se convirtieron en una nación de carceleros. Los reclusos suman actualmente más de dos millones de personas. Por cada blanco en la cárcel, hay ocho negros. Todo ocurrió no por la perversidad de unos pocos, no por la voluntad de un solo hombre o de un conjunto de políticos despiadados, sino por la renuencia de la mayoría a aceptar la culpa, la responsabilidad compartida en el surgimiento de enclaves que concentraron la pobreza, aniquilaron las oportunidades y estimularon las conductas criminales.

La historia es inquietante, muestra la facilidad con la cual una sociedad puede perder su orientación moral. Las identidades raciales, los temores de las clases medias, la pequeñez de la política, etc., produjeron, en una generación, un esperpento moral: una nación con millones de reclusos de la misma raza y una mayoría temerosa de carceleros involuntarios.

Los caudillos han vuelto con las mañas de siempre, con ambiciones de eternidad, con ansias de poder ilimitado, con intenciones de eliminar a los intermediarios: “el aire mefítico entre el gobernante y el pueblo”. Los nuevos caudillos son el resultado de la confluencia de tres factores: la desigualdad, la democracia electoral y la bonanza de los últimos años. Desde una perspectiva económica, los caudillos son agentes redistribuidores, compradores de votos con recursos públicos. La desigualdad les proporciona la clientela, la democracia les crea el mercado y el presupuesto público les confiere el poder adquisitivo. Los caudillos son monopolistas de la redistribución que no precisan de reglas, su negocio funciona mejor sin muchas restricciones.

Los caudillos han vuelto con las mañas de siempre, con ambiciones de eternidad, con ansias de poder ilimitado, con intenciones de eliminar a los intermediarios: “el aire mefítico entre el gobernante y el pueblo”. Los nuevos caudillos son el resultado de la confluencia de tres factores: la desigualdad, la democracia electoral y la bonanza de los últimos años. Desde una perspectiva económica, los caudillos son agentes redistribuidores, compradores de votos con recursos públicos. La desigualdad les proporciona la clientela, la democracia les crea el mercado y el presupuesto público les confiere el poder adquisitivo. Los caudillos son monopolistas de la redistribución que no precisan de reglas, su negocio funciona mejor sin muchas restricciones.El economista James Robinson ha propuesto informalmente una hipótesis distinta. Los caudillos fuertes —dice— no son usualmente reemplazados por demócratas o por republicanos convencidos. Todo lo contrario. Un caudillo empotrado en el poder sólo puede ser reemplazado por una figura semejante que inicialmente promete un renacer democrático pero que tarde o temprano revela su verdadera naturaleza, su esencia caudillesca. El caudillismo se alimenta a sí mismo, crea las condiciones para su propia reproducción y por lo tanto tiende a perdurar, a mantenerse por muchos años. “Las dictaduras —escribió el constitucionalista francés Benjamin Constant— no sólo son culpables de los males que infligen mientras duran. Son culpables de los males por venir, de los males que se desatan después de que han pasado”.

Una segunda reelección de Uribe, por ejemplo, podría tener efectos nocivos por muchos años. Podría llevar a una situación similar a la venezolana, a la sin salida del caudillo. O podría alternativamente propiciar el surgimiento de otro caudillo de signo contrario, pero igualmente adverso a la democracia. Con los caudillos se cumple fielmente la regularidad empírica propuesta por Antonio Caballero: el reinante es siempre peor que el depuesto. Con un corolario: si no hay sucesión, el caudillo eterno empeora continuamente con el paso del tiempo.

Pase lo que pase en Colombia, la democracia en América Latina está en crisis. Y lo estará por muchos años. Los caudillos llegaron para quedarse. Su futuro será largo y duradero. Dos siglos después de la independencia volvimos a lo mismo. Como bien escribió Bolívar al final de su vida, “no hay fe en América, ni entre los hombres ni entre naciones. Aquí los tratados son papeles; las Constituciones libros; las elecciones combates; la libertad anarquía; y la vida un tormento”.

Ya cerraron las puertas. Ya todo está listo para el comienzo del espectáculo. El conversatorio, así lo llaman, congrega esta tarde casi mil personas: gerentes, ingenieros, abogados y funcionarios de alto nivel que conjuntamente administran varios puntos del PIB colombiano. En el frente del gran salón de conferencias, hay una mesa larguísima, de 50 o más metros, con varios micrófonos espaciados regularmente. En la mesa están sentados los ministros y los organizadores, todos con aire relajado pues saben por experiencia que el conversatorio tiene un solo protagonista: el Presidente de la República. Parado en su pódium personal, después de un breve saludo protocolario, el Presidente comienza la función con una demostración de seguridad: “Adelante, estoy listo”, dice antes de comenzar el conversatorio.

Ya cerraron las puertas. Ya todo está listo para el comienzo del espectáculo. El conversatorio, así lo llaman, congrega esta tarde casi mil personas: gerentes, ingenieros, abogados y funcionarios de alto nivel que conjuntamente administran varios puntos del PIB colombiano. En el frente del gran salón de conferencias, hay una mesa larguísima, de 50 o más metros, con varios micrófonos espaciados regularmente. En la mesa están sentados los ministros y los organizadores, todos con aire relajado pues saben por experiencia que el conversatorio tiene un solo protagonista: el Presidente de la República. Parado en su pódium personal, después de un breve saludo protocolario, el Presidente comienza la función con una demostración de seguridad: “Adelante, estoy listo”, dice antes de comenzar el conversatorio.Pero el ejemplo no es exacto. Esta vez, al menos, el Presidente no da pie con bola, parece desconcentrado o desconectado. Alguien pregunta por los problemas de suministro de gas en el largo plazo. Y el Presidente recita de memoria una cascada de datos irrelevantes sobre los flujos de inversión extranjera, los kilómetros de dobles calzadas, las reservas reconocidas de gas natural, etc. Al final, improvisa una respuesta genérica como por no dejar. Y así continúa el conversatorio por tres largas horas. Los especialistas plantean problemas concretos y el protagonista improvisa respuestas instantáneas. El espectáculo es casi tragicómico, un ejemplo inverosímil de administración pública, de centralización de las decisiones en una sola persona que, como si se tratase de un iluminado o de un computador humano, pretende resolverlo todo al instante y a la vista de los especialistas.

Los Consejos Comunitarios tienen, al menos, un sentido simbólico, les brindan a muchos ciudadanos anónimos un espacio para la catarsis. Pero el público que asiste a los foros gremiales acude en busca no de consuelos retóricos sino de respuestas pensadas, de aportes sustanciales. Inicialmente los conversatorios tuvieron el atractivo efímero de todo espectáculo insólito: el hombre orquesta como administrador público. Pero con el tiempo las proezas inútiles se muestran como lo que son, como una pérdida de tiempo, como una forma absurda de resolver problemas.

“Añoro cuando los presidentes venían, daban un discurso protocolario y se retiraban discretamente después de varios bostezos”, me dijo un veterano dirigente del sector con inocultable cinismo. “Así no se puede manejar un país”, me dijo otro con evidente desazón. Y ambos, sobra decirlo, tienen toda la razón.

Pero la cosa es distinta. O para decirlo de una vez por todas, padres y madres somos menos importantes de lo que parece. La naturaleza aparentemente nunca nos entregó el papel de moldeadores de almas. Judith Harris, una abuela de New Jersey sin conexiones académicas, sin títulos rimbombantes, publicó hace ya más de una década un libro que cuestionó la creencia generalizada en el papel primordial de los padres. Harris causó una conmoción que aún no termina. Varios psicólogos pusieron el grito en el cielo, denunciaron indignados la herejía irresponsable de una aficionada. Pero Harris nunca dio el brazo a torcer y terminó convenciendo a muchos de los escépticos. La abuela bajó a los padres del pedestal. Y quienes pretenden encumbrarlos nuevamente parecen estar perdiendo la pelea de los argumentos.

“Dada la composición genética y dado el ambiente por fuera del hogar, el ambiente creado por los padres tiene un efecto insignificante sobre la personalidad y el comportamiento del niño más tarde en la vida”, dice Harris de manera casi desafiante. Harris usa un ejemplo brutal que resume la esencia de su escepticismo. Si un grupo de familias de clase media, unas obsesivas, otras relajadas, con hábitos distintos pero normales, decidieran intercambiar sus hijos al nacer probablemente nada pasaría, la vida de los intercambiados no se alteraría esencialmente. Los tiempos de televisión o lectura, los descuidos o desvelos típicos de las familias de clase media no son definitivos, no marcan la diferencia cuando importa, cuando los adolescentes se convierten para siempre en adultos. En suma, los genes importan, los amigos importan, los padres no mucho.

Harris menciona un interesante corolario a la tesis anterior. Los padres, sugiere, tienen usualmente una gran influencia sobre sus hijos, pues son quienes escogen sus amigos, no mediante la cantaleta o los consejos razonados, sino mediante la elección del colegio, el barrio y sus propios amigos. En últimas, los padres escogen el ambiente cultural en el que crecen sus hijos. Y este ambiente, dice Harris, es mucho más importante que las normas, las reglas y las arengas hogareñas. Los padres pueden, por ejemplo, prohibir o regular el uso de la televisión. Pero si los compañeros del colegio o los amigos del vecindario son televidentes obsesivos (como la mayoría) la prohibición será inútil, un intento fútil por nadar contra la corriente irremontable de la cultura.

Tal vez inconscientemente, Harris realiza una crítica implacable (casi devastadora) a la neurosis de muchos padres de clase media que se convierten, a veces sin darse cuenta, en entrenadores obsesivos de unos niños que no quieren empezar a competir. La levedad de la paternidad no es insoportable. Todo lo contrario: puede ser liberadora. Por eso vale la pena mencionarla hoy que celebramos, según el rito anual, las proezas de los papás.

La democracia sufre de miopía, de una incapacidad casi incurable para separar lo fortuito de lo deliberado. Cuando el clima es favorable, por ejemplo, los políticos reciben la simpatía de la mayoría que siempre confunde los favores de la naturaleza con las destrezas del gobernante. Envalentonados por su suerte, los gobernantes se autoproclaman artífices de la prosperidad, dueños y señores de la situación y terminan contagiándose de la miopía de los electores. Y comienzan, entonces, a confundir lo permanente con lo transitorio, lo ordinario con lo extraordinario. Así ocurrió durante el período panglossiano.

En Colombia, el Gobierno expandió varios programas sociales con base en unos recursos extraordinarios. En un ejemplo perfecto de miopía fiscal, un gasto permanente fue financiado con recursos transitorios provenientes de un crecimiento excepcional y de unos precios exorbitantes de las materias primas. Al mismo tiempo, el Gobierno decidió devolverle al sector privado algunos impuestos con el fin de estimular la inversión. Las autoridades económicas supusieron que la situación fiscal estaba resuelta, arreglada de una vez por todas. Pero el supuesto equilibrio fiscal fue simplemente un espejismo, una ilusión nacida del período panglossiano.

Ahora el espejismo desapareció. Y comienza la travesía del desierto. El presupuesto del año 2010 tiene un faltante de financiamiento de varios billones de pesos, entre 8 y 10 según algunos cálculos preliminares. Una nueva reforma tributaria es inevitable. La plata no va a alcanzar incluso si la economía vuelve a crecer a las tasas históricas. De manera irresponsable, el Gobierno ha promovido la firma de pactos de estabilidad que eximen a muchas empresas del pago de nuevos impuestos. Estas empresas están blindadas, protegidas de lo inevitable. Y por lo tanto el ajuste vendrá por cuenta de los asalariados. O del IVA. O de ambos.

“Cuando empezaba este Gobierno —ha dicho el presidente Uribe— me decía el Banco Mundial: cuidado, Colombia está perdiendo su viabilidad financiera… a finales de agosto, principios de septiembre de 2002, el ministro Roberto Junguito me dijo que necesitaba congelar gastos por un billón de pesos”. Tristemente seguimos en lo mismo, tratando de cuadrar la caja del Estado con medidas de ocasión. El presidente Uribe todavía se queja, siete años después, de la situación fiscal que recibió en agosto de 2002. Si prosperan sus planes reeleccionistas, recibirá una situación similar en agosto de 2010. Pero ya no tendrá a quién echarle la culpa. O tal vez culpará a las circunstancias externas, a la economía mundial. Pero tarde o temprano los electores le cobrarán la desaparición de su suerte, el final abrupto del mejor de todos los mundos posibles.