Esta semana, un economista gringo planteó, en un foro electrónico, la siguiente pregunta hipotética. Supongamos que George Bush y Hugo Chávez están atrapados en un edificio en llamas y que sólo uno de los dos puede ser salvado de la conflagración. Y supongamos que alguien (una deidad perversa) nos concede el privilegio de salvar a uno de los dos: el condenado pasaría de un infierno a otro sin redención posible. ¿Qué hacer entonces? Curiosamente quien planteó la pregunta decidió evadir la respuesta. O contestarla a medias. Dijo que salvaría a Bush pero que condenar a Chávez no tenía sentido pues el energúmeno coronel era una necesidad histórica. Una presencia inevitable. Una figura necesaria en el sentido hegeliano del término.

Esta semana, un economista gringo planteó, en un foro electrónico, la siguiente pregunta hipotética. Supongamos que George Bush y Hugo Chávez están atrapados en un edificio en llamas y que sólo uno de los dos puede ser salvado de la conflagración. Y supongamos que alguien (una deidad perversa) nos concede el privilegio de salvar a uno de los dos: el condenado pasaría de un infierno a otro sin redención posible. ¿Qué hacer entonces? Curiosamente quien planteó la pregunta decidió evadir la respuesta. O contestarla a medias. Dijo que salvaría a Bush pero que condenar a Chávez no tenía sentido pues el energúmeno coronel era una necesidad histórica. Una presencia inevitable. Una figura necesaria en el sentido hegeliano del término.De Chávez se podría decir lo que se dice de Paris Hilton: «si no existiera, el mundo la habría inventado». Quizá no con los mismos atributos (biográficos y anatómicos) pero sí con la misma esencia. El coronel no es un dato curioso. No es una broma del destino. No es un producto del azar. Es todo lo contrario. Un resultado de la historia. Si Chávez no existiera en la figura del coronel, existiría en la figura de un personaje parecido. Venezuela ya lo habría inventado. A su imagen y semejanza. Con ademanes desafiantes y carreta bolivariana.

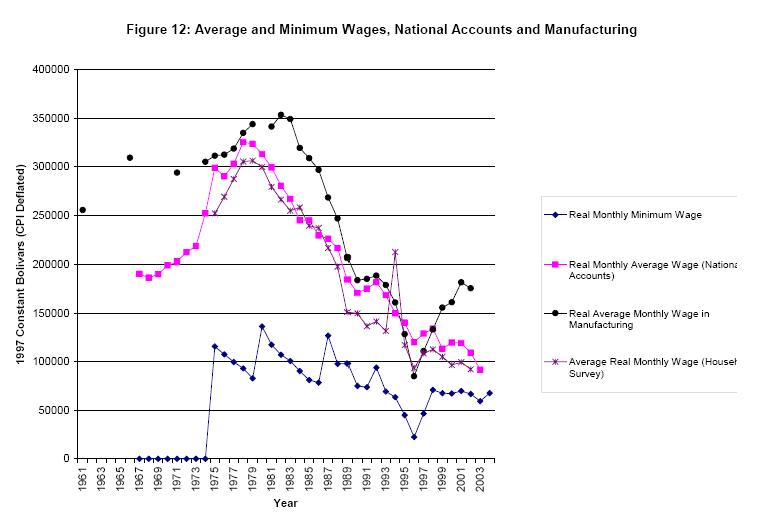

El determinismo histórico es arriesgado. Y puede ser peligroso. Pero el chavismo luce inevitable a la luz de la historia reciente. Entre 1975 y 1995, la pobreza en Venezuela se multiplicó por tres y los salarios reales se dividieron por el mismo factor. En 1975, el Índice de Desarrollo Humano de Venezuela era seis puntos superior al de Colombia. Dos décadas más tarde, en 1995, ambos países estaban igualados. Previsiblemente el retroceso alimentó la frustración. Y disminuyó la tolerancia por la desigualdad. La siguiente metáfora, propuesta por Albert Hirschman, puede ayudar a explicar la situación. Existe una gran autopista de varios carriles. Inicialmente los autos circulan fluidamente. Unos carriles avanzan más rápido que otros pero las diferencias son toleradas de buena manera. Con el tiempo, sin embargo, el movimiento pierde dinamismo, se hace cada vez más lento, hasta que el tráfico se detiene casi completamente. Los conductores comienzan, entonces, a perder la paciencia, a desesperarse. Si un carril se mueve, así sea lentamente, reaccionan con violencia. Su intención es colarse a la fuerza. O, al menos, impedir el movimiento de los otros. De la gratificación se pasa a la indignación. Y con la indignación aparece Chávez.

En últimas, la figura de Chávez puede verse (o racionalizarse, al menos) como una forma de expiación. Como la manera perversa utilizada por la sociedad venezolana para vengarse de sí misma. Como un remedio autorrecetado que agravó la enfermedad. En nombre de las injusticias y los errores del pasado, Hugo Chávez está empeñado en sacrificar el futuro de Venezuela. La economía no petrolera se está reduciendo rápidamente. La misma producción de petróleo está disminuyendo. La corrupción está creciendo. Los ingresos extraordinarios dan la ilusión de movimiento. Pero, tarde o temprano, la autopista volverá a atascarse. Y la inmovilidad será peor que en el pasado.

Como lo sugiere la historia venezolana, los redentores se transforman fácilmente en verdugos. Los llamados a corregir los errores del pasado, en una especie de ceremonia trágica, terminan sacrificando el futuro. La historia de las repúblicas de América Latina, dijo alguna vez Nicolás Gómez Dávila, sólo puede escribirse con ironía. Y Venezuela, no es, ni mucho menos, la excepción. Nota: el gráfico muestra la evolución de los salarios reales en Venezuela. Las cuentas nacionales, las encuestas de hogares y la encuesta manufacturera (las tres fuentes disponibles de información) muestran lo mismo: un descenso sistemático de los salarios desde 1975.