La pregunta sobre la relación entre crecimiento económico y pobreza es una pregunta empírica. En particular, uno quisiera saber si el crecimiento económico ocasiona: (i) un aumento más que proporcional, (ii) un aumento menos que proporcional, o (iii) una disminución en el ingreso de los pobres.

La pregunta sobre la relación entre crecimiento económico y pobreza es una pregunta empírica. En particular, uno quisiera saber si el crecimiento económico ocasiona: (i) un aumento más que proporcional, (ii) un aumento menos que proporcional, o (iii) una disminución en el ingreso de los pobres. El escenario (iii) es bastante improbable. Yo no conozco ningún ejemplo real. Existen, eso sí, algunos ejemplos imaginados: un titular reciente de la revista Semana, entre ellos. En últimas, los supuestos efectos adversos del crecimiento sobre la pobreza tienen que ver más con las opiniones de algunos ideólogos que con la realidad de alguna economía. Los dos primeros escenarios son probables. El compendio de la evidencia empírica muestra que, en promedio, los ingresos de los pobres crecen a una tasa similar a la de la economía. Pero la varianza de la elasticidad es bastante grande.

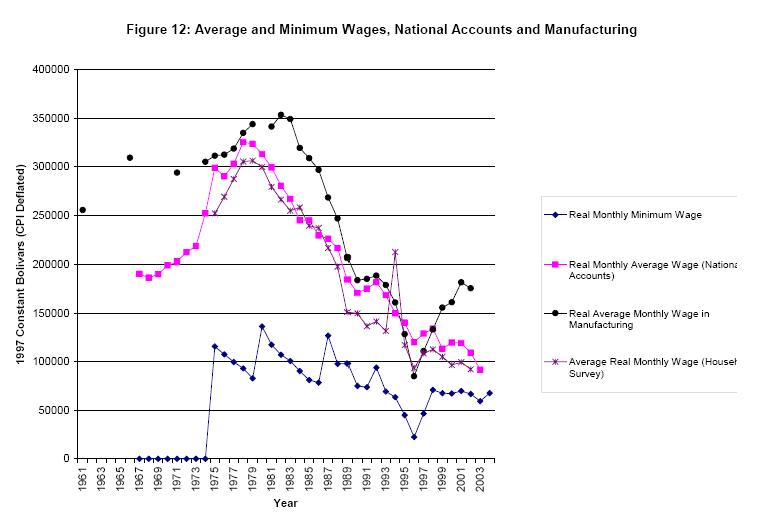

¿Qué ha ocurrido en Colombia durante los últimos años? Para responder esta pregunta conviene estudiar la evidencia analizada por Adriana Cardozo en sus tesis doctoral de la Universidad de Goettingen. Los datos fueron presentados recientemente en la segunda reunión del capítulo colombiano de la NIP (Network of Inequality and Poverty). Y pueden resumirse en la grafica que acompaña esta entrada. La misma muestra (para cada percentil) el crecimiento del ingreso de los hogares en los primeros años de la recuperación: 2002-2005. El ingreso de los más pobres creció a una tasa superior a la del resto de los hogares. Mientras la tasa media anual apenas superó el 5%, la correspondiente a los más pobres superó ampliamente el 10%.

Este resultado puede explicarse en buena parte por la caída sustancial del ingreso de los hogares más pobres durante la crisis de fin de siglo. Pero esta explicación simplemente refuerza la conclusión. En los últimos años (para bien y para mal), los pobres sufrieron más que proporcionalmente con la crisis. Y se han beneficiado más que proporcionalmente con la recuperación.