(Discurso de grado ante los médicos de la Universidad de los Andes)

Asumo el privilegio de estar aquí en frente de Uds. con reticencia. Los discursos de grado son un género peligroso. Suelen juntar lo grandilocuente y lo trivial en cantidades deletéreas. Convierten incluso a los más escépticos en predicadores de ocasión. Multiplican los consejos gratuitos y los lugares comunes. Mi visión, cabe advertirlo desde el comienzo, es parcializada, pero no necesariamente injusta. Es la visión de un economista escéptico que duda de las soluciones definitivas y los paraísos del cielo y la tierra. Sólo aspiro a dejarles unas cuantas inquietudes. Uno o dos, no más. Sembrar dudas debe ser el propósito principal de quienes aspiran (quisiera contarme entre ellos) a cultivar mentes.

Quiero compartir con Uds. cinco reflexiones sobre la complejidad de la salud. Están basadas en mis lecturas y mi experiencia como ministro de salud, en la teoría y en la práctica, en la reflexión y en la acción. Sin más preámbulos, procedo con la primera.

Complejidad científica

Yo no soy médico, soy economista, una ciencia triste, como decía en sentido derogatorio el historiador victoriano Thomas Carlyle. Una disciplina que debe lidiar con un asunto ineludible, con el problema de la escasez. Pero también con la complejidad, con la incertidumbre y los efectos indeseados de las intervenciones y los intentos de manipulación.

Existe una afinidad esencial entre médicos y economistas. Ambos lidiamos con sistemas abiertos y complejos que no entendemos cabalmente, el cuerpo humano y la economía. Ambos desconocemos muchos de los mecanismos esenciales de nuestro objeto de estudio. Ambos sabemos íntimamente que el ensayo y error es con frecuencia la única salida. Todos debemos, por lo tanto, evitar la pretensión del conocimiento y aceptar nuestra ignorancia.

Basta un dato trivial para transmitir la idea en cuestión, el imperativo de la modestia. La vida multicelular en nuestro planeta comenzó en serio hace más de 500 millones de años con la explosión precámbrica. En contraste, hace apenas unas cuantas décadas, en 1953, con el famoso artículo de Crick y Watson, la humanidad comenzó a comprender en detalle los mecanismos de reproducción celular. Apenas hemos atisbado en el abismo de la complejidad biológica.

Quiero aventurar una hipótesis, una idea suelta: nuestros peores errores vienen no de la ignorancia o la falta de conocimiento, sino del exceso de confianza, la omisión de la complejidad y la negación de la incertidumbre. La modestia debe ser una norma, una postura permanente, casi un principio ético. Sobreestimar nuestro conocimiento puede tener consecuencias fatales. Literalmente.

La modestia no es una renuncia. Pero sí una aceptación consciente (y si se quiere trágica) de la complejidad del mundo, lo cual me lleva a mi segunda reflexión, al asunto ineludible de los sistemas de salud.

Complejidad administrativa

En todas partes, en mayor o menor grado, la salud se ha transformado en un derecho humano. Más allá de los enunciados legales, esta transformación significa que el acceso no puede depender de la capacidad de pago, que la atención de un niño con cáncer no puede estar supeditada a la posición económica de sus padres, que la supervivencia de un enfermo renal crónico no puede arruinar a su familia, etc.

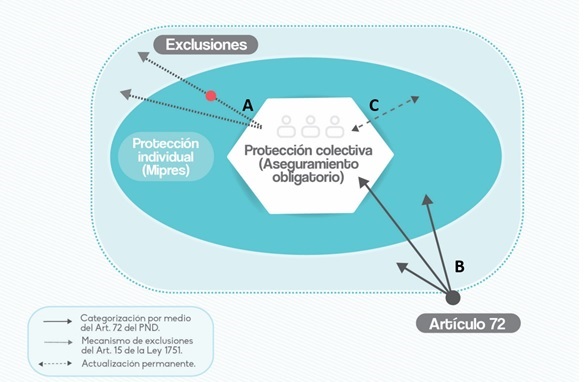

Si la salud es un derecho fundamental, esto es, si los ciudadanos ya no pagamos directamente por los servicios, tiene que existir, entonces, un tercer pagador, público o privado. Y con los terceros pagadores, vienen los problemas: los costos de transacción, el sobrediagnóstico, el sobretratamiento, el divorcio entre valor y precio, las auditorías, las glosas, las deudas, etc. La salud como derecho fundamental tiene como consecuencia inmediata la complejidad administrativa. La democratización implica además congestión, listas de esperas e incluso racionamiento.

No pretendo hacer un llamado a la resignación. Tampoco estoy tratando de justificar hechos tramposos ni subestimando los problemas de nuestro sistema. Pero sí quiero hacer un llamado al realismo consciente: los sistemas de salud son inherentemente complejos y las soluciones son necesariamente imperfectas.

Quiero proponerles un ejemplo. En los sistemas públicos como el inglés, existen límites definidos centralizadamente sobre lo que se cubre y no se cubre. No todos los medicamentos están cubiertos, por ejemplo. En los sistemas de mercado como el estadounidense, no existen límites fijados por una autoridad central, pero los ciudadanos pagan una parte del cuidado médico de su propio bolsillo. En Colombia, pareciera que aspiráramos a un sistema como el inglés sin gasto de bolsillo y como el estadounidense sin límites de ningún tipo. Mi mensaje es simple: tenemos que superar esta contradicción y otras similares.

Complejidad filosófica

Quiero pasar ahora a mi tercer punto. La complejidad de los sistemas de salud no es solo administrativa, es también filosófica o valorativa. Involucra un choque de principios o derechos. Un dilema bioético. Un desafío democrático.Me explico con un ejemplo, con el problema de la presión tecnológica.

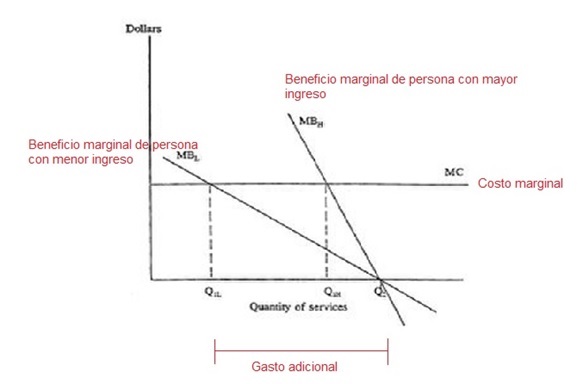

Los nuevos medicamentos contra el cáncer cuestan mucho, 800 o mil millones de pesos al año, y aportan relativamente poco, la sobrevida promedio es de apenas tres meses. ¿Deben ser pagados por los sistemas públicos de salud? Si la respuesta es sí, ¿cómo hacerlo sin llevarlos a la quiebra? Si la respuesta es no, ¿cómo hacerlo sin afectar los derechos fundamentales? Al fin y al cabo estamos hablando de vidas humanas, de una ponderación compleja entre los derechos individuales y los colectivos, entre la vida de un paciente y los recursos para la atención de todos los demás.

Buena parte de los problemas financieros de nuestro sistema de salud viene de allí, de nuestra incapacidad colectiva de enfrentar decididamente este dilema democrático y bioético. El control de precios por sí solo no resuelve el problema. Las medidas más audaces que comprometen la propiedad intelectual son resistidas y combatidas de muchas maneras. Lo digo por experiencia propia.

Más allá de las decisiones colectivas, los médicos tienen una doble responsabilidad, con el paciente y con los recursos del sistema. En los sistemas públicos, la práctica de la medicina no puede separarse de la ponderación del costo y la efectividad. Tampoco de las consideraciones bioéticas. “¿Quién debería vivir?”, es el título de la obra clásica del economista de la salud Víctor Fuchs. Sin grandilocuencias innecesarias, cabe señalar que la práctica diaria de la medicina no puede evadir esta pregunta.

Uno puede pensar en otra cosa. Aligerar la cuestión. Pero no evadirla. La reflexión ética es ineludible habida cuenta de la escasez de recursos y la inclemencia de los precios. “Las decisiones más difíciles de la medicina se toman por fuera del hospital”, escribió el neurocirujano inglés Henry Marsh en un libro reciente. Hacía alusión a las dudas de naturaleza ética que lo asaltaban en cualquier parte, en la oficina, en la casa o en el transporte público. Vale la pena tener en cuenta su advertencia. Hoy y siempre.

Complejidad ética

Mi cuarto punto también tiene que ver con la ética, con el papel de la medicina moderna al final de la vida. Hace 20 años, Carlos Gaviria, entonces magistrado de la Corte Constitucional, señaló con valentía y clarividencia que morir dignamente hacía parte de vivir dignamente. “Hoy tendrías 97 años // si siguieras vivo, todos seriamos // infelices, tú y tus hijos, // de clínica en clínica, // un anciano asustadizo e hipocondriaco // y tus hijos desorientados // sin saber adónde ir // incapaces de leer // el complicado y desvaneciente mapa de tratamientos. // Pero te fuiste hace veinte años // con tu dignidad intacta // me alegro por todos nosotros”, escribió el poeta americano Ted Koosner sobre su padre.

Así debería ser. Todos deberíamos irnos con la dignidad intacta, pero resulta cada vez más difícil. En Estados Unidos, por ejemplo, 80% de los pacientes aspira a morir en sus casas, pero solo 24% lo logra; 40% de los oncólogos confiesa que ordenan conscientemente tratamientos inefectivos. La economía y la sociología conspiran en contra de la gente. Pagamos por hacer y hacer y no brindamos el espacio propicio para una conversación franca sobre el final de la vida. El frenesí tecnológico parece arrastrarnos a todos.

Antes los cuerpos me llegaban como ramas secas, ahora me llegan abotagados, llenos de moretones, torturados, le confesó un trabajador funerario a la periodista Katy Butler, quien relató recientemente el indigno padecimiento de su padre en manos del sistema de salud de Estados Unidos. Ya pocos pueden decir sus últimas palabras (mueren con un tubo en la garganta), escribió Butler. Tampoco pueden reflexionar sobre la mortalidad (mueren sedados e inconscientes), reiteró.

Lidiar con las aspiraciones de los seres humanos en sus últimos días, con la tiranía de la esperanza y las distorsiones cada vez mayores de la tecnología y la economía, es una tarea imprescindible. Uds. tendrán que enfrentarla. Tarde o temprano. Los admiro, desde ya, desde fuera, con la comodidad del observador, por esa tarea esencial que les ha encargado la sociedad, la de guiar a los pacientes y sus familias en los momentos de la enfermedad y la muerte.

Lo simple: la importancia de la humanización

Quiero terminar, ya lo había anticipado, con una invocación sencilla, con un lugar común, con un llamado a la humanización y la empatía. Volvamos a Henry Marsh, el neurocirujano inglés. Salió una tarde lluviosa de domingo del hospital. Pasó por un supermercado. Encontró una larga fila en la registradora. Musitó con arrogancia: “a ver, ¿quién de Uds. ha hecho algo importante hoy?”. Entendió, entonces, que su poder sobre la vida de la gente estaba mutando en rechazo a su humanidad. Esta anécdota superficial pone de presente un hecho profundo: la tendencia deshumanizante de la medicina moderna. O mejor, de la vida moderna en general.

Las causas son muchas y sería impertinente intentar un recuento. Pero el remedio empieza por nosotros, por lo que quisiera llamar la doble empatía: ponernos en el lugar del otro para así facilitar que el otro se ponga en el nuestro. Muchos problemas tienen una solución de baja tecnología, una simple conversación. Muchos problemas tienen, a su vez, una causa simple: la ausencia de esa conversación, del diálogo y la mirada compasiva que nos humanizan.

Voy a terminar como empecé, haciendo explícita mi reticencia. Como decía el poeta escéptico, me he sentido “enseñando lo que no sé a quienes sabrán más que yo”. Disculpas de antemano por las hipérboles y las prédicas. Felicitaciones a todos, a los graduandos, sus padres, amigos y profesores. Este grado es de todos.

Gracias, como colombiano, por su vocación y esfuerzo, por haber escogido y perseverado en una disciplina que, como ninguna otra, demanda la excelencia técnica, la claridad ética y el compromiso humanista. Mantengan un respeto por el pasado y el futuro en cada momento del presente. Disfruten este día, esta noche y este momento. Su recuerdo los acompañará por siempre. Un abrazo grande a todos de todo corazón.