(Presentación en el Foro Farmacéutico de la ANDI, junio 15 de 2017)

En varios foros, reuniones, charlas y conferencias he reciclado una vieja cita del filósofo español Fernando Savater:

Si hubiera que señalar en una sola frase aquello en lo que todos estamos de acuerdo, los entendidos y los profanos, los optimistas y los pesimistas, las izquierdas y las derechas; si hubiera que proponer un lema que aunase los estamentos más dispares y las ideologías más divergentes, bastaría con decir: vivimos en plena crisis. La verdad es que si nos quitan la crisis ya no sabríamos de dónde agarrarnos.

Seguimos en crisis. Pero hoy quiero proponer una interpretación distinta. No voy a decir que la crisis ya pasó, sería inexacto. Pero sí quiero decir de manera clara y vehemente que lo peor ya quedó atrás, que estamos en un momento de transición y recuperación, que vamos a salir adelante y que el sistema de salud de Colombia será lo que tiene que ser: un orgullo para Colombia y un ejemplo para la región.

Esta no es una afirmación gratuita. Ni una muestra de optimismo edulcorado. Quiero darles diez razones de optimismo sobre el sistema de salud en Colombia.

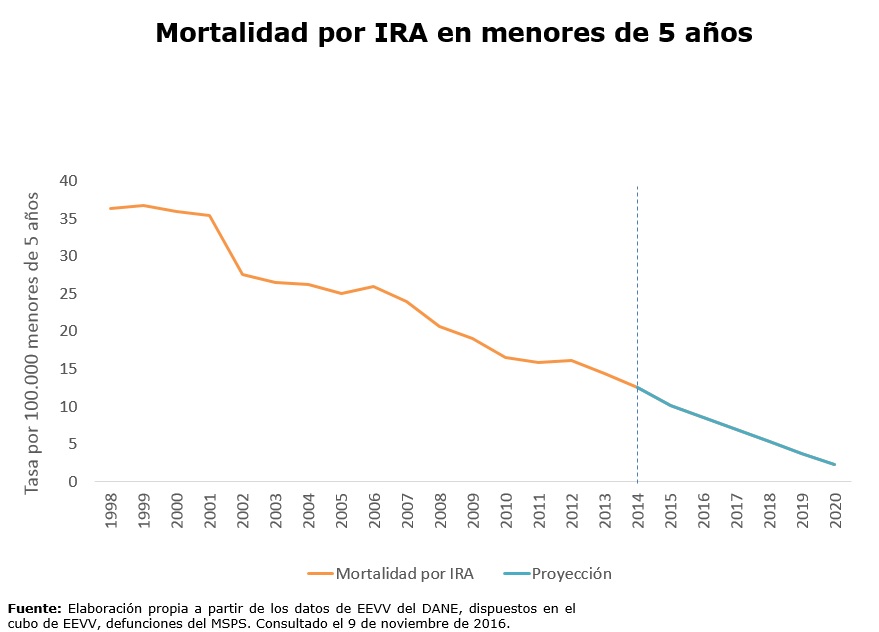

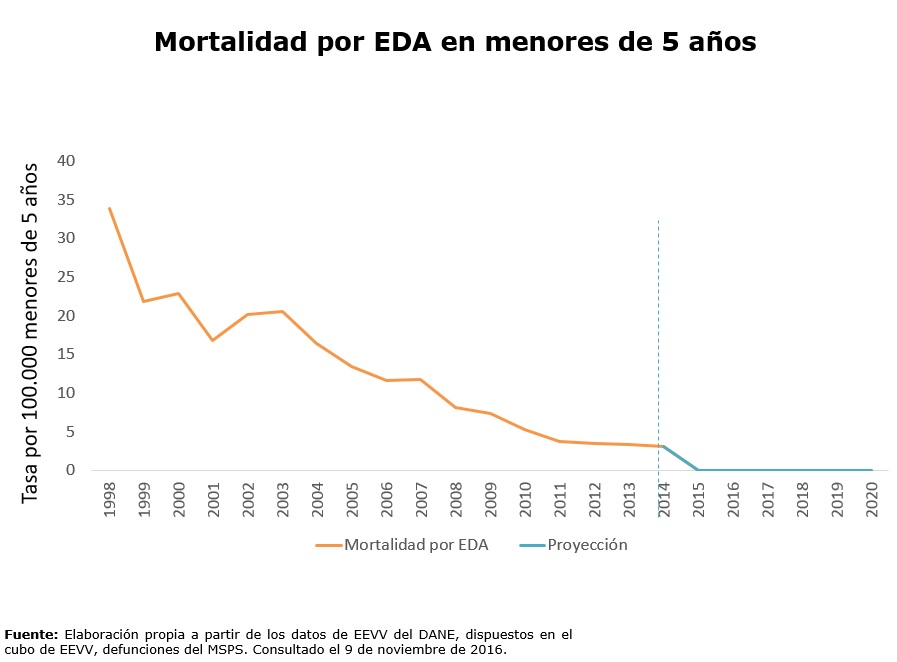

Primera razón: los mejores resultados en salud. La última Encuesta Nacional de Demografía y Salud mostró, por ejemplo, una disminución sustancial en la mortalidad infantil y el embarazo adolescente, entre otras variables. La mayoría de los indicadores trazadores de salud pública ha mejorado en los últimos años. La disminución de la pobreza, la mejoría en las condiciones sociales, el aumento de las coberturas de aseguramiento han redundado en una mejor salud para los colombianos. Algunos insisten en negar los hechos o en fabricar los suyos. Pero los hechos son insoslayables.

Segunda razón: la consolidación institucional del sector. Con la creación de ADRES culminó un proceso de fortalecimiento institucional del sector. Las funciones regulatorias se han tecnificado. Varios instrumentos financieros, desde la compra de cartera hasta los bonos convertibles enacciones, se han puesto en práctica. Todas las cabezas de las instituciones han llegado por mérito. La politiquería está en retirada. Hemos consolidado una suerte de fortín tecnocrático. En suma, la rectoría se ha fortalecido.

Tercera: la depuración sectorial. Los años previos han sido duros. Las liquidaciones de Selvasalud, Saludcondor, Solsalud, Manexka, Humanavivir, Goldengroup, Caprecom y Saludcoop han tenidos consecuencias financieras sustanciales y previsibles. No lo podemos negar. Pero hoy existe una ruta de recuperación marcada por el Decreto 2702 de 2014. La venta de Cafesalud (que va a darse) permitirá pasar una página de desazón e incertidumbre. Las fusiones marcarán la pauta en los próximos años. Las realidades económicas dictarán algunas realidades regulatorias. El sector seguirá cambiando. Pero la recuperación es ya una realidad vislumbrable, un hecho no solo posible, sino también probable.

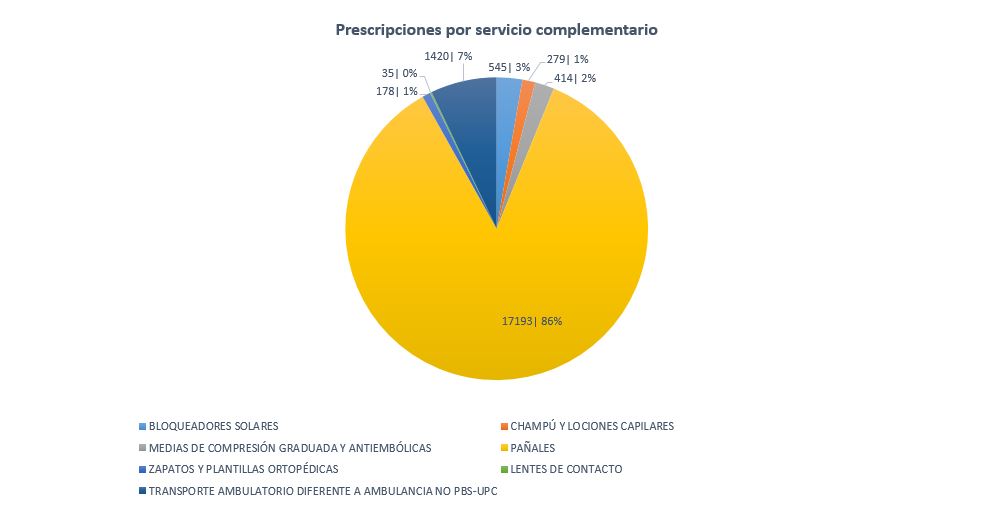

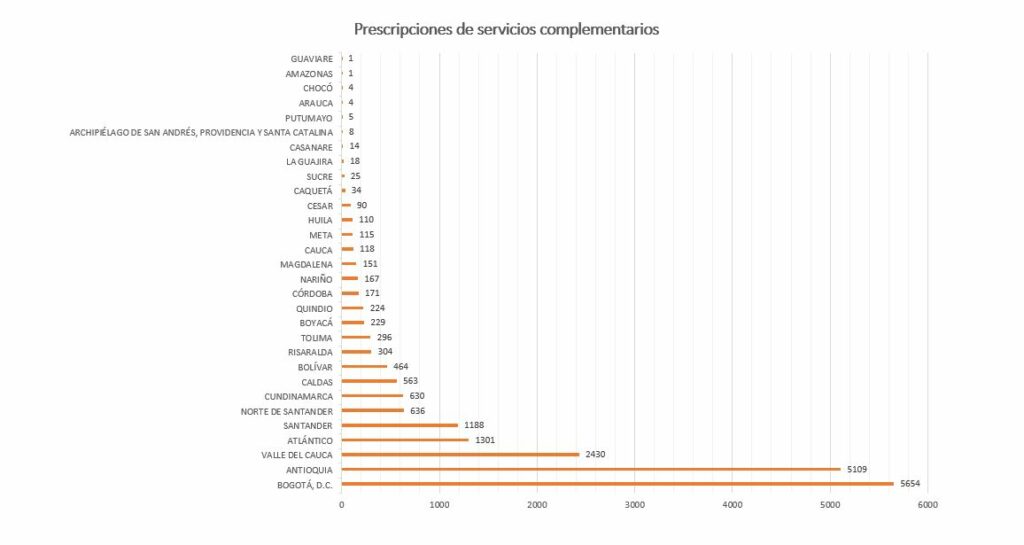

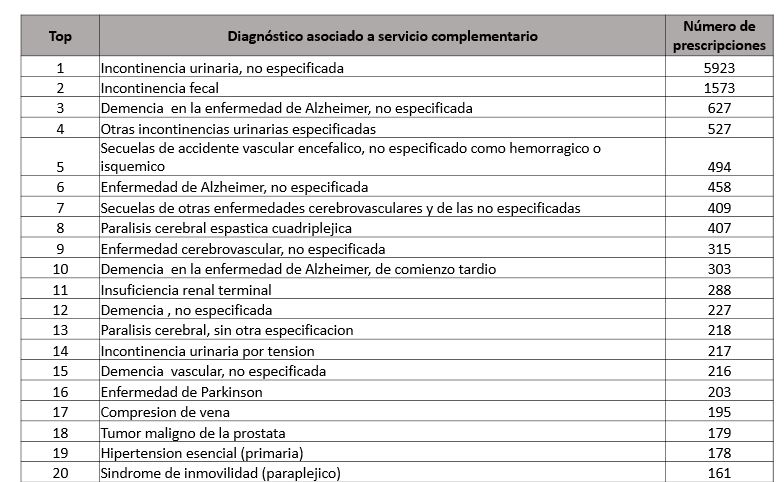

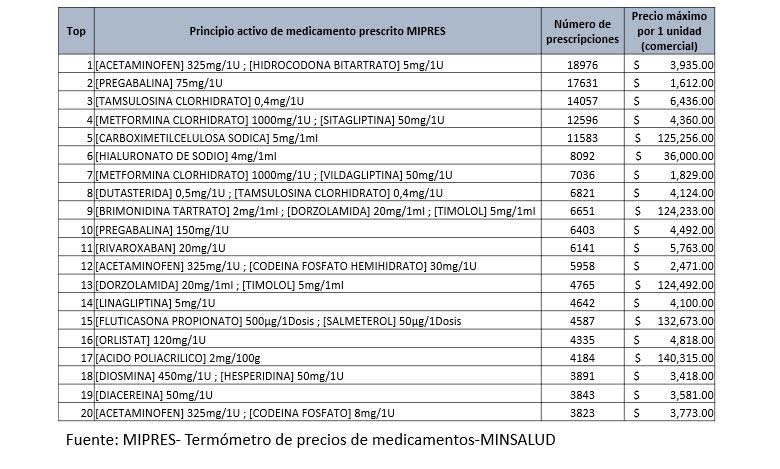

Cuarta: la mayor coherencia en la definición de los beneficios. Uno de los problemas históricos de nuestro sistema ha sido la falta de claridad sobre sus beneficios y la falta de coherencia entre los beneficios ofrecidos y recursos dispuestos. La reglamentación de la Ley Estatutaria nos ha permitido avanzar en el sentido de la coherencia. Hoy podemos hablar de tres capas distintas. La primera comprende los beneficios que garantizan la proteccióncolectiva del derecho a la salud, financiados con cargo a la unidad de pago por capitación (UPC). La segunda, los beneficios que garantizan la protección individual del derecho, ordenados mediante el aplicativo MIPRES y financiados directamente con recursos públicos. Y la tercera las exclusiones, las cuales deben cumplir los criterios establecidos en la ley y surtir una discusión con expertos y pacientes. Sea lo que fuere, el sector se está moviendo, por primer vez en años, en el sentido de la coherencia.

Para consolidar este proceso, faltan algunas cosas. Por ejemplo, una reforma a la Ley 715 de 2001 que unifique, para los regímenes Contributivo y Subsidiado, los pagos ordenados por MIPRES y elimine las incertidumbres actuales. Pero algo tenemos que dejarle al próximo gobierno.

Quinta: el fortalecimiento de la política farmacéutica. En los últimos años hemos avanzado decididamente en la consolidación de la política farmacéutica. Hace siete años, la política farmacéutica era apenas una idea, un conjunto de intenciones. Hoy es ya una política con resultados concretos y legitimidad social. El control de precios, las compras centralizadas, los avances en la promoción de la competencia y la transparencia han aportado a la sostenibilidad del sistema y a la democratización del acceso. Todavía hay elementos inciertos o indefinidos. Pero los avances son innegables. No siempre todos han quedado contentos. Leviatán tiene sus maneras. Pero de eso trata, de buscar un equilibrio que privilegie lo colectivo sobre lo individual.

Sexta: la garantía del financiamiento. La Ley Estatutaria tiene una implicación fundamental que no ha sido enfatizado lo suficiente, a saber: el cierre financiero del sector debe estar garantizado, no puede estar sujeto al arbitrio o la priorización del Ministerio de Hacienda o el Congreso de la República. Esta implicación ya ha comenzado a permear los estamentos políticos y económicos. Espero que se afiance también jurisprudencialmente. La última reforma tributaria garantizó recursos sustanciales. Pero tenemos que seguir defendiendo, con ahínco, la idea de una garantía constitucional a los recursos del sector.

Séptima: la preponderancia de los modelos de atención. Los experimentos de Guainía, de Antioquia con Saviasalud, de Bogotá, de varios municipios del Cauca, de algunas EPS y muchos otros más, sugieren que el sistema se está transformado de abajo hacia arriba, que el MIAS (o Modelo Integral de Atención en Salud) está siendo adoptado e interiorizado y que muchos actores entendieron que la verdadera reforma a la salud se construye desde la prestación básica hacia arriba y no en sentido contrario. También existe hoy mayor conciencia sobre la necesidad de trabajar en redes y de poner en práctica mecanismos de pago innovadores.

Octava: el progreso en las políticas de prevención. La aprobación de los impuestos al tabaco, reconocida recientemente por la OMS, la misma discusión sobre los impuestos a las bebidas azucaradas y el relanzamiento de la vacuna contra el VPH, entre otras medidas, constituyen un avance significativo en las políticas preventivas. Las bases están sentadas para que Colombia se convierta en un ejemplo de intervenciones de salud pública en toda la región. Ya no es válido decir que las políticas preventivas estén abandonadas.

Novena: hay una mayor convergencia de opiniones. Por muchas razones, históricas algunas, de economía política otras, el debate de este sector ha sido destructivo. Pugnaz. Fundamentalista. Casi el paradigma de un juego de suma cero. Estamos lejos de un acuerdo. El conflicto es inevitable. Pero entre los agentes del sector, en los organismos de control y en las altas cortes percibo cierta convergencia o, al menos, una tendencia a la búsqueda de acuerdos posibles y consensos parciales. No se trata de no tener conflictos, sino de tener mejores conflictos. Hoy tenemos más conciencia de que enfrentamos un problema complejo de acción colectiva que debemos resolver entre todos.

Décima y última razón. Es la más fácil. El auditorio está lleno. Miren hacia a sus lados y se darán cuenta de que tenemos de sobra talento y empuje para salir adelante, para mostrarle al mundo entero un ejemplo de construcción de equidad y bienestar y para construir un mejor sistema de salud.