El debate económico en Colombia, en estos tiempos de crecimiento acelerado y entradas masivas de capital, gira en torno al tema del empleo. Los datos no dejan dudas sobre la recuperación de la economía. Pero con respecto al empleo, los datos son ambiguos. Más contradictorios que concluyentes. Más polémicos que definitivos. Esta semana, por ejemplo, la prensa nacional reportó simultáneamente una reducción de la tasa de desempleo, un estancamiento del empleo industrial y un aumento del empleo temporal. Los datos ambiguos se prestan para todo tipo de interpretaciones. Cada quien se sirve lo que quiere para satisfacer su apetito ideológico. Y la diversidad de opiniones termina alimentando la confusión.

El debate económico en Colombia, en estos tiempos de crecimiento acelerado y entradas masivas de capital, gira en torno al tema del empleo. Los datos no dejan dudas sobre la recuperación de la economía. Pero con respecto al empleo, los datos son ambiguos. Más contradictorios que concluyentes. Más polémicos que definitivos. Esta semana, por ejemplo, la prensa nacional reportó simultáneamente una reducción de la tasa de desempleo, un estancamiento del empleo industrial y un aumento del empleo temporal. Los datos ambiguos se prestan para todo tipo de interpretaciones. Cada quien se sirve lo que quiere para satisfacer su apetito ideológico. Y la diversidad de opiniones termina alimentando la confusión.Así las cosas, incumbe presentar un versión balanceada de los hechos. O, en otras palabras, urge separar la discusión instrumental de la discusión política. Primero los hechos, después las arengas. Un primer punto es innegable. La recuperación económica ha beneficiado a los pobres. Las cifras muestran, en particular, que los ingresos de los hogares más pobres han crecido durante los últimos años a tasas mayores que los del resto de los hogares. Este hecho no admite atenuantes. Ni cuestionamientos estadísticos. Los que afirman que la recuperación no ha beneficiado a los pobres, están poniendo los prejuicios por delante de los hechos. Son autistas ideológicos. Disonantes cognitivos.

Pero la discusión no termina allí. Una versión matizada de la realidad social tiene que llamar la atención sobre otro hecho innegable. Los ingresos de los hogares más pobres no crecieron durante la última década. Son similares a los observados en 1996. La recuperación ha beneficiado a los pobres. Pero la crisis los había golpeado más que proporcionalmente. Una cosa compensó la otra. Todo cambió para que todo siguiera igual.

Un balance de la situación social debería también poner el dedo en la llaga de la informalidad laboral (y me perdonarán los lectores por la metáfora desgastada). La tasa de informalidad del empleo no ha disminuido. Así lo reconoce el mismo Gobierno. Según el Informe del Presidente al Congreso, el porcentaje de trabajadores informales era 58,6% en 2004, 58,7% en 2005 y 58,5% en 2006. Nada cambió. Todo siguió igual. Un resultado más o menos predecible. Consecuente con la lógica de los incentivos. Si se subsidia la informalidad y se grava la generación de empleo formal, no resulta sorprendente que (aun en los mejores momentos) la informalidad laboral no disminuya. Las malas políticas ocasionan malos resultados. Así de simple.

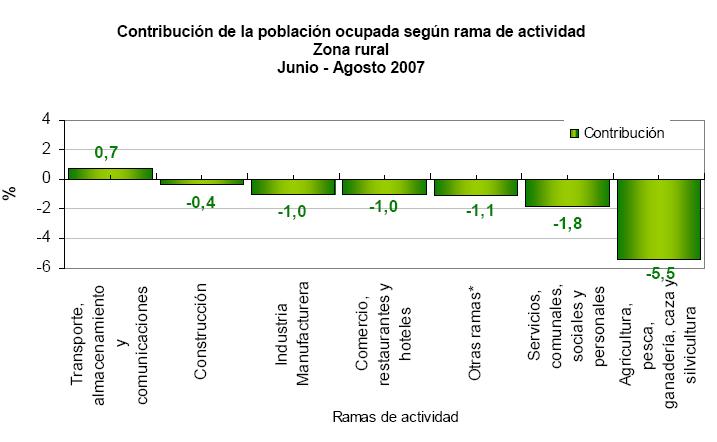

Lo mismo podría decirse con respecto al empleo agropecuario. El último boletín de empleo del DANE señala un derrumbe espectacular (casi increíble) del empleo agrícola. En el trimestre de junio a agosto, la participación de la agricultura y la ganadería en el total de la población ocupada en zonas rurales se redujo cinco puntos porcentuales. Esta reducción debería suscitar un debate nacional. Un juicio de responsabilidades.

Por desgracia, muchos analistas insisten en negar los efectos sociales de la recuperación. En confundir las tendencias estructurales de la industria con los desatinos coyunturales de la política económica. En mezclar los hechos con la ideología. En plantear el debate equivocado. El debate no es sobre productividad industrial, como lo planteó erróneamente la Universidad Nacional esta semana. Es sobre una combinación inconveniente de políticas que ha impedido la formalización laboral y que parecen estar destruyendo empleos en el campo. Lo otro, creo yo, es un discurso sin sustento.