Edward O. Wilson, de 79 años, es el decano de los mirmecólogos del mundo, el experto mundial en hormigas. Su carrera científica ha sido paradójica. Un ejemplo de la universalidad alcanzada por la ruta improbable de la especialización, es como si el pequeño orificio de la mirmecología le hubiese permitido una visión privilegiada del vasto panorama de la vida en la Tierra y de la misma naturaleza humana. Wilson describió las hormigas y fue universal. Una trayectoria científica tan inverosímil como encomiable.El peregrinoWilson no vino a Colombia solamente en función pedagógica. Vino también en una peregrinación personal. A seguirle los pasos a José Celestino Mutis, “el primer naturalista del hemisferio occidental”. A mirar con sus ojos lo que Mutis había visto con los suyos hace más de 200 años. Wilson está escribiendo un libro sobre Mutis —espera terminarlo el año entrante, cuando se cumplen doscientos años de la muerte del sabio español— y quería conocer de primera mano la geografía de su nueva obsesión. La tierra sagrada de la Expedición Botánica.

Wilson estuvo el martes en Mariquita siguiendo las huellas de Mutis. La peregrinación lo llevó, primero, a su casa de habitación (sólo queda la fachada) y, luego, al centro de operaciones de la Expedición Botánica. Allí recorrió los amplios salones y el patio exuberante, estropeado por una piscina moderna, improvisada probablemente por un alcalde contratista. Wilson agradeció con amabilidad las explicaciones de los guías locales. Dio una vuelta rápida por el patio. Y abandonó el lugar con impaciencia. Con el deseo febril de visitar el bosque seco tropical donde había trabajado Mutis.

El peregrino no quería perder tiempo con las reliquias. Su meca eran las hormigas. Y en particular, una especie de hormiga legionaria que había sido descrita por Mutis y que Wilson quería redescubrir personalmente. A la salida de la casa, Wilson subió a un pequeño monte, rodeado por una romería de niños curiosos, uno de los cuales preguntó con desenfado: “¿Es qué nunca ha visto hormigas o qué ?”. Ya próximo a la cima, el profesor Wilson encontró una hilera de hormigas frenéticas. Recogió varias de ellas y las miró con la lupa que traía colgada al cuello. Por un momento, creyó haber encontrado lo que andaba buscando: la hormiga de Mutis, la legionaria de cabeza grande. Pero después de unos minutos cayó en cuenta de su error. La emoción lo había llevado a confundir el objeto sagrado con una falsificación, con una hormiga distinta. Corriente. Devaluada.

Ya cansado, con la decepción propia de los peregrinos, Wilson descendió hacia la plaza del pueblo. La romería había desaparecido y tuvo tiempo para apreciar los detalles locales. Mencionó la prosperidad del pueblo y la alegría silenciosa de sus habitantes, distinta, en su opinión, a la estridencia musical de otras partes. Sus comentarios sociológicos, inocentes, casi triviales, no delataban al científico combativo, al protagonista de una de las confrontaciones intelectuales más intensas del siglo XX.

El científico combativo

En 1975, Edward O. Wilson publicó Sociobiología, su obra cumbre, probablemente el libro sobre comportamiento animal más importante de todos los tiempos. El libro tiene 27 capítulos. Los primeros 26 son asunto de especialistas. El último —el célebre capítulo 27, dedicado a la especie humana— generó una de las polémicas más candentes en la historia de las ciencias. Wilson sostiene, en el capítulo final, que el comportamiento social de la especie y la misma naturaleza humana tienen una fundación biológica. Que la ética y la estética tienen una base genética. Que estamos preprogramados de emociones y conocimientos. Que la cultura no arranca de cero, que construye sobre lo heredado.

Después de la publicación de Sociobiología, Wilson fue acusado de racista. De liderar una confabulación capitalista para perpetuar la opresión de los oprimidos. Sus clases en la Universidad de Harvard se convirtieron en mítines políticos. En 1978, en una reunión de la Sociedad para el Avance de la Ciencia de los Estados Unidos, Wilson fue recibido por una multitud rabiosa que lo acusaba de genocida. Uno de los manifestantes le arrojó una jarra de agua en el rostro. Otro le arrebató el micrófono y comenzó a gritar consignas enfrente de una audiencia de mirmecólogos sorprendidos.

Los debates de entonces ya quedaron atrás. Muchas de las ideas expuestas en Sociobiología son hoy aceptadas sin discusión. Ya nadie las asocia con la eugenesia y con las peores formas del racismo y la exclusión. El debate está terminado, “ido afortunadamente”, comentó Wilson en una pausa después del almuerzo en Mariquita. A su llegada al restaurante, Wilson había cebado el lugar con pedazos de panela —el principal producto de la región—, con la idea de atraer a la hormiga de Mutis. Al final sólo apareció una hormiga negra, diminuta, que Wilson recogió con destreza y guardó en un tubito de vidrio con alcohol. Un destino inesperado (y feliz, diría yo) para la inocente víctima.

“Si las hormigas hubieran desarrollado la bomba atómica, se habrían autodestruido”, dijo Wilson a la salida del restaurante. El comentario tenía implícita una defensa de la humanidad. Y una crítica a todos aquellos que ponen a la comunidad por encima del individuo. Wilson es un hacedor de aforismos. Un cultor de la economía del lenguaje. El debate político suscitado por sus ideas concluyó, en mi opinión, con su célebre sentencia sobre el marxismo: “Teoría maravillosa. Especie equivocada”.

El activista

Si en los años setenta Wilson ingresó a la arena política empujado por sus contradictores, en los años noventa lo hizo por decisión propia. Wilson es probablemente el campeón mundial de la biodiversidad. Uno de los voceros más célebres (y elocuentes) de la conservación, de la necesidad de proteger la vida en la Tierra. Sus argumentos son los de un científico racional. La biodiversidad, argumenta, incrementa la capacidad de recuperación de los ecosistemas. Los costos de la conservación son ínfimos (una milésima de la producción mundial) y los beneficios, incalculables. La protección de 25 áreas críticas del planeta salvaría 40% de las especies amenazadas. Etc.

Pero Wilson reconoce que su lucha no se definirá en el ámbito de la razón. La conservación, dice, debe asumirse con una intensidad religiosa. “La paradoja de la religión —escribió en Sociobiología— es que aunque mucho de su fondo es ostensiblemente falso, continúa siendo una fuerza poderosa en todas las sociedades”. A pesar de lo escrito, Wilson aspira a fundar una nueva religión basada en la ciencia, en la apreciación racional de la vida en la Tierra. A crear una ética sustentada en el conocimiento. Y alejada del mito. Una religión racional, casi una contradicción en los términos.

La mezcla de ciencia y devoción religiosa parece forzada. Retórica. Incluso falsa. Pero camino a Mariquita, la sinceridad de Wilson se reveló claramente. A la altura de Sasaima, la caravana de peregrinos se encontró con un trancón kilométrico. Inexplicablemente la policía de carreteras había detenido el tráfico en ambos sentidos para facilitar la demarcación de la vía. Wilson salió del vehículo para estirar sus piernas. Y después de caminar 50 metros, encontró un hormiguero al borde de la carretera. Inmediatamente se arrodilló con devoción religiosa. Y permaneció así por unos minutos, como si estuviera rezando, con los ojos a pocos centímetros de la superficie y la lupa en su mano como si fuera un ícono sagrado. La sinceridad de su credo (de la defensa de la biodiversidad sustentada en la pasión por la ciencia) no dejaba dudas.

La imagen de Edward O. Wilson arrodillado en una carretera colombiana resume, en mi opinión, la importancia de su visita a Colombia. Wilson nos permitió, así fuese por unos días, mirar a nuestro país a través de sus ojos. Y apreciar, entonces, nuestro pasado, la valiosa (y olvidada) obra de Mutis. Y nuestro futuro, la preciosa (y amenazada) biodiversidad.

Epílogo

En una rueda de prensa celebrada minutos antes de su cátedra, Wilson dijo que los héroes del siglo XXI serán quienes hagan algo por la preservación de la vida en la Tierra. Después de su conferencia, cientos de jóvenes lo rodearon con un entusiasmo religioso en busca de una fotografía furtiva, de un autógrafo improvisado, de cualquier amuleto providencial. Muchos de ellos, no cuesta imaginarlo, serán los héroes del futuro, los que librarán la lucha definitiva —urgente, diría yo— por una nueva y arrasadora utopía de la vida.

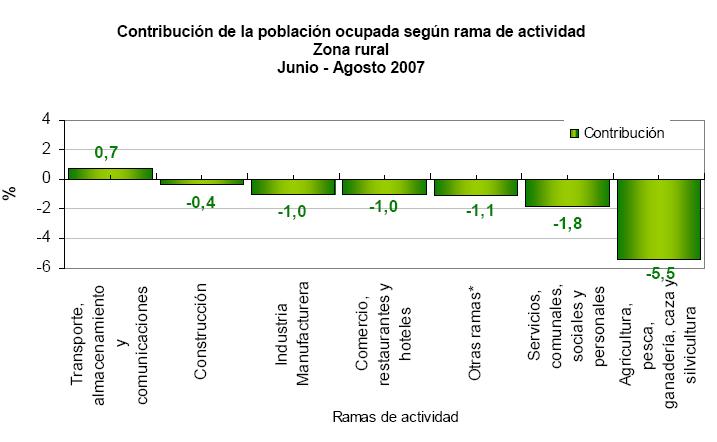

El debate económico en Colombia, en estos tiempos de crecimiento acelerado y entradas masivas de capital, gira en torno al tema del empleo. Los datos no dejan dudas sobre la recuperación de la economía. Pero con respecto al empleo, los datos son ambiguos. Más contradictorios que concluyentes. Más polémicos que definitivos. Esta semana, por ejemplo, la prensa nacional reportó simultáneamente una reducción de la tasa de desempleo, un estancamiento del empleo industrial y un aumento del empleo temporal. Los datos ambiguos se prestan para todo tipo de interpretaciones. Cada quien se sirve lo que quiere para satisfacer su apetito ideológico. Y la diversidad de opiniones termina alimentando la confusión.

El debate económico en Colombia, en estos tiempos de crecimiento acelerado y entradas masivas de capital, gira en torno al tema del empleo. Los datos no dejan dudas sobre la recuperación de la economía. Pero con respecto al empleo, los datos son ambiguos. Más contradictorios que concluyentes. Más polémicos que definitivos. Esta semana, por ejemplo, la prensa nacional reportó simultáneamente una reducción de la tasa de desempleo, un estancamiento del empleo industrial y un aumento del empleo temporal. Los datos ambiguos se prestan para todo tipo de interpretaciones. Cada quien se sirve lo que quiere para satisfacer su apetito ideológico. Y la diversidad de opiniones termina alimentando la confusión.