Mientras leía el manuscrito de este libro inusual (una mezcla de testimonio, análisis e historia económica), por esas conexiones extrañas de la memoria, recordé un fragmento de la extraordinaria novela de Philip Roth, American Pastoral.

El narrador de la novela, el escritor Nathan Zuckerman acude a una cita existencial, a la celebración del aniversario número 45 de su graduación del colegio. El escenario es previsible. Una gran sala en un hotel decadente. La música nostálgica, convertida en un ruidoso lugar común. El paso de los años en los rostros y los cuerpos, desigual pero ineluctable. Las expectativas frustradas (en algunos casos) y superadas (en otros). En fin, la vida.

Zuckerman permanece solo unas pocas horas en la reunión. Atormentado por los recuerdos, abandona el lugar sin despedirse y se encierra en un cuarto de hotel a escribir el discurso que quiso haber pronunciado ese día: un recuento de los cambios, las transformaciones y las catástrofes vividas por su generación, un resumen de las rupturas sociales que, de una u otra manera, afectaron a todos sus compañeros, sin excepción, en muchos casos de manera trágica. “¿No es asombroso? Haber vivido en este país, en nuestro tiempo y como quienes somos. Asombroso”, escribe Zuckerman al final de su discurso ficticio.

Este libro cuenta una historia asombrosa, la historia de la transformación económica, social e institucional de Colombia durante los últimos 50 años, de 1968 a 2018. Por un lado, están los esfuerzos deliberados por construir unas instituciones o reglas de juego más sólidas, por consolidar un Estado moderno y avanzar en los ideales de la justicia y la igualdad; por el otro, están las fuerzas contrarias del clientelismo, la corrupción, el conflicto armado y sobre todo el narcotráfico. Guillermo Perry fue protagonista de los esfuerzos de modernización y construcción institucional en un país convulsionado, asediado por la guerra, el narcotráfico y la mala política.

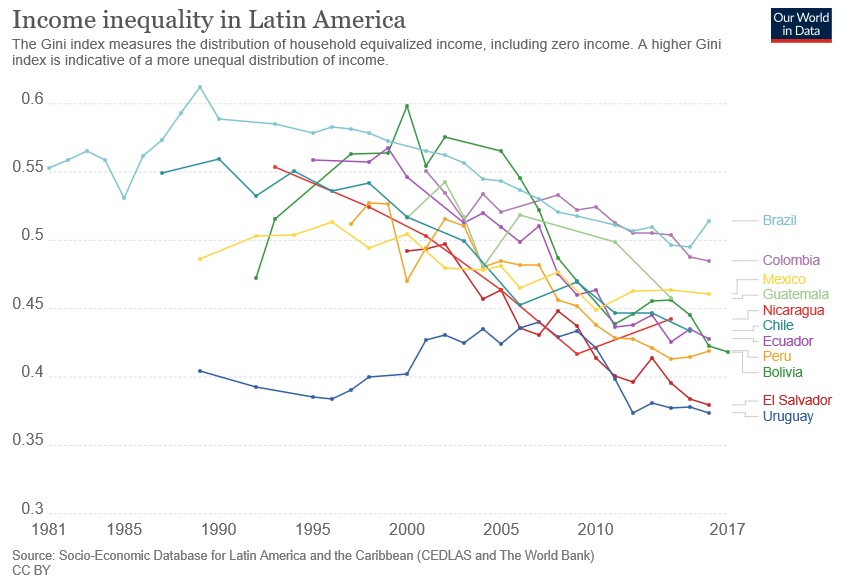

Fueron años de grandes turbulencias y grandes desafíos. Años paradójicos, de avances institucionales en medio de la guerra, de crecimiento del Estado en medio de las dificultades por consolidar una estructura tributaria racional; años de bonanzas y destorcidas, de grandes avances en la cobertura de servicios públicos y esfuerzos incompletos en la descentralización y en la inserción de la economía colombiana en los mercados globales. Con todo, el progreso de Colombia durante los últimos cincuenta años ha sido notable.

Voy a dar un ejemplo, uno solo, de un sector que conozco desde adentro: la salud. Hace 50 años, las mujeres tenían una esperanza de vida inferior a los 60 años y tenían siete hijos en promedio. En un país de 20 millones de habitantes, morían 1.600 mujeres por causas asociadas con el embarazo. Solo 40% usaba métodos anticonceptivos, la mayoría de poca eficacia. Actualmente, las mujeres colombianas gozan de una esperanza de vida de 81 años y tienen dos hijos en promedio. En un país de 47 millones de habitantes, mueren 320 mujeres por causas asociadas al embarazo. Más de 85% usa métodos anticonceptivos. Los derechos sexuales y reproductivos se han expandido sustancialmente, incluyen, por ejemplo, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Asombroso.

Guillermo Perry cuenta esta historia en orden cronológico, presidente por presidente, en un tono anecdótico, jocoso algunas veces, tragicómico otras. La narración está organizada en forma de conversación con Isa López Giraldo, en una suerte de contrapunteo que le da vivacidad y estructura a la narración. Los aspectos técnicos están mezclados con las anécdotas. La economía política, con la teoría económica. Y los chismes con los momentos de reflexión, con los grandes dilemas éticos que definen muchas veces una carrera pública.

El libro podría dividirse en dos partes, la primera, que va de 1968 a 1996, es una historia contada desde adentro, desde las entrañas, por un protagonista y testigo excepcional: director de impuestos, ministro en dos ocasiones, constituyente, asesor, etc. Esta primera parte es en buena medida un ejercicio memorístico, las memorias de un técnico que, de manera ambivalente, con dudas al comienzo y con convicción después, ingresa al mundo de la política.

La segunda parte, que va desde 1996 a 2018, es más analítica, es una historia ya no contada desde adentro, sino desde afuera, con la distancia escéptica que dan los años y el desapego al poder. En las dos partes hay anécdotas y reflexiones, pero la perspectiva es diferente. Los recuerdos cuentan más en la primera. Los análisis más en la segunda. En la segunda parte, por ejemplo, Guillermo Perry hace una larga disquisición sobre los problemas de violencia y corrupción que afectan a Colombia.

La primera y la segunda parte están divididas por una decisión trascendental, un dilema trágico (la lealtad y la moralidad no siempre son compatibles) que definió la trayectoria profesional del autor: su renuncia al gobierno de Ernesto Samper una vez se hizo público que la campaña había sido financiada en parte con dineros del narcotráfico. Como en la novela de Roth, las vidas humanas no pueden separarse de los grandes cataclismos o problemas de la sociedad.

****

Quisiera resaltar tres historias que recorren el libro, que aparecen una y otra vez aquí y allá. Las menciono, primero, de manera escueta para después hacer unos comentarios generales sobre cada una: la importancia de la tecnocracia, el optimismo sobre el mundo de las ideas y el papel del narcotráfico en la historia reciente de Colombia.

La tecnocracia

El libro comienza en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, un gobierno caracterizado, entre otras cosas, por la consolidación de la tecnocracia colombiana. En las primeras páginas del libro, hay una anécdota interesante, en la cual el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo se queja de la jerga ininteligible de los técnicos. Pero más allá de los problemas de forma, los técnicos (economistas en su mayoría) son respetados, tenidos en cuenta por la mayoría de los presidentes.

Guillermo Perry presenta una visión favorable, positiva de la tecnocracia: la tecnocracia es vista como un contrapeso al poder, como un equilibrio necesario a las fuerzas cortoplacistas y clientelistas de la política. Por supuesto, en algunas ocasiones, narradas con precisión en el libro, los técnicos son meros instrumentos de los políticos, se tornan en expertos en justificar cualquier cosa y componer argumentos por encargo. Pero en la mayoría de los casos, son un contrapeso necesario y fundamental.

En el libro, los técnicos van y vienen, entran y salen. Los nombres se repiten. La mayoría parece tener un interés genuino por el bienestar general, por incorporar la teoría y la evidencia en la toma de decisiones. Puede haber sesgos. Arrogancia o falta de autocrítica. Pero hay también independencia intelectual y coraje para enfrentar las presiones de políticos y grupos de interés.

Uno podría, en todo caso, leyendo entre líneas, uniendo las historias, intuir dos críticas a la tecnocracia colombiana. Primero, su falta de diversidad. Hay muy pocas mujeres. Casi todos sus miembros son economistas provenientes de unas cuantas universidades privadas. Ideológicamente hay poca diversidad. Las discusiones entre tecnócratas no ocurren entre los pertenecientes a una doctrina y otra. Dependen más bien de quien está o no está en el gobierno en un momento dado.

Segundo, los tecnócratas hemos tolerado (al menos en ocasiones) el clientelismo en aras de la gobernabilidad, el equilibrio macroeconómico, la supervivencia, lo que sea. Al respecto tiene razón, creo, el economista inglés James Robinson al afirmar que un arreglo pragmático ha caracterizado el ejercicio del poder en Colombia: los partidos políticos tradicionales han permitido o tolerado un manejo tecnocrático de la macroeconomía a cambio de una fracción del presupuesto y la burocracia estatal, a cambio de auxilios parlamentarios, partidas regionales y puestos. Ese arreglo, cabe señalarlo, está llegando a su fin.

Las ideas

El libro trae a cuento las muchas misiones técnicas que vinieron a Colombia a asesorar los distintos gobiernos. La lista es larga: la misión Currie, la misión Musgrave, la misión Chenery, la misión Bird-Wiesner, etc. La mayoría de estas misiones contaron con la participación activa de técnicos nacionales. En conjunto, uno percibe un intento sistemático, continuado, casi institucionalizado, por incorporar el conocimiento global en el diseño de políticas públicas. Sobresalen los esfuerzos de planeación y análisis. Se percibe una cultura de seriedad que contrasta con las visiones más cínicas de la política.

La economía política no está ausente: hay presiones de empresarios y grupos económicos, extravíos clientelistas y acuerdos pragmáticos. Pero la impresión que me quedó después de leer el libro es que la economía política es menos importante de lo que se dice usualmente, de lo que señalan algunas escuelas recientes. En el libro, las instituciones y las políticas públicas son con frecuencia el resultado de esfuerzos genuinos de incorporar las recomendaciones de la teoría económica. La visión más realista de las instituciones concebidas como equilibrios en un juego entre grupos de poder también está presente, pero es, en general, menos relevante, no parece tener tanta fuerza o pertinencia empírica.

Alguien podría afirmar que esta visión más optimista, más enaltecedora, esta visión que resalta la importancia de las ideas y de los esfuerzos por llevarlas la práctica es autocelebratoria, una suerte de fabula tecnocrática. Pero no lo creo así. Las ideas importan. La economía normativa importa. Las misiones dejaron un legado relevante. Los aspectos económicos de la Constitución de 1991, por ejemplo, fueron resultado más de un consenso ideológico que de una puja entre grupos de interés.

El narcotráfico

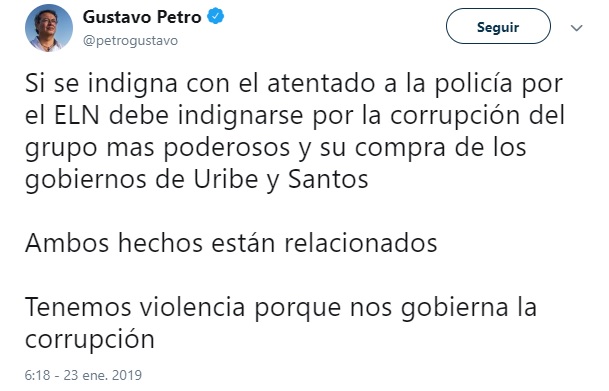

El libro vuelve y cuenta una historia conocida, la historia del narcotráfico. Allí están los asesinatos de Galán, Pizarro, Jaramillo, Hoyos, Lara Bonilla y Low Murtra, la infiltración de los partidos tradicionales, el escalamiento de la violencia y el conflicto, los esfuerzos institucionales por enfrentar una amenaza formidable, los cambios culturales y sus consecuencias. “En mi opinión –dice el autor–, el auge del narcotráfico contribuyó a crear un clima de tolerancia y predisposición a la corrupción entre muchos empresarios y ciudadanos porque promovió una cultura de enriquecimiento rápido y del “todo vale”, como acertadamente la caracterizó Antanas Mockus”.

El tráfico de drogas, escribió hace unos años la historiadora Mary Roldan, “rompió la tradición, transformó las costumbres sociales, reestructuró la moral, el pensamiento y las expectativas”. Esas transformaciones aparecen una y otra vez en el libro, en las historias, memorias y opiniones del autor. La historia reciente de Colombia se vislumbra, en estas páginas, como un esfuerzo de modernización genuino en el que participaron muchas personas valiosas, pero que, sobre todo, tuvo que enfrentar esa dinámica de refuerzo mutuo entre narcotráfico, conflicto y descomposición.

Lo que resulta asombroso, para volver de nuevo a Roth, es que las instituciones de Colombia hayan no solo sobrevivido sino también prevalecido en muchos casos. Este libro, un testimonio excepcional, ayuda a entender por qué, a explicar la magnitud del desafío y a apreciar los esfuerzos de muchos colombianos por enfrentarlo.