(discurso en la ceremonia de grado –junio 13 de 2018– en Qualia Alternativa Educativa)

A Valentina le gustan las pinturas de Van Gogh; a Valeria, los idiomas; a Mateo, las palabras; a Juan Camilo, la música; a Juan Andres, los computadores y el ajedrez; a Camila, la escritura, los acertijos verbales; a Antonio, la administración, esto es, el método aplicado a la solución de problemas prácticos; a Manuela, las leyes y el estudio de las organizaciones sociales; a Juan Sebastian, el deporte de alto rendimiento, esa fusión de talento y disciplina; y a Miguel, que no está aquí con nosotros, la academia, el mundo de la duda y el conocimiento.

Uds. son un ejemplo de diversidad de intereses, profusión de talentos y pluralidad de experimentos de vida. Quiero pensar que esta noche estamos, ante todo, celebrando esa diversidad. Pero quiero, además, resaltar otro hecho, otra circunstancia, un elemento que los une o los define a todos Uds. en medio de la diversidad.

Lo voy a llamar oblicuidad. La vida no se vive en línea recta, hay ires y venires, vueltas y revueltas. A Uds. los une esa suerte de rebeldía geométrica, esa forma indirecta de escalar escaños, esa protesta contra las formas más burdas de predestinación.

Hace ya muchos años, veinte o algo así, en medio de una conversación animada, de esas que recordamos por siempre, mi papá me dijo, muy serio, que la declaración universal de los derechos humanos había quedado incompleta, que le había quedado faltando un artículo, una premisa en favor de la oblicuidad, el ensayo y error y las segundas oportunidades. “Si tuviera que redactar ese articulito –insistió– lo haría de manera escueta: “todo el mundo tiene derecho a cagarla, a volver a empezar”.

Yo, como algunos de Uds., he vuelto a empezar muchas veces, soy también un ejemplo de oblicuidad, de los caminos indirectos de la vida. En el colegio me iba bien en matemáticas, pero me gustaba la literatura. Decidí estudiar ingeniería por descarte, por una suerte de inercia generacional. Casi no iba a clase, pasaba los días programando computadores y leyendo literatura. Pronuncié el discurso de grado de mi promoción, una cantaleta insolente en contra de mis profesores.

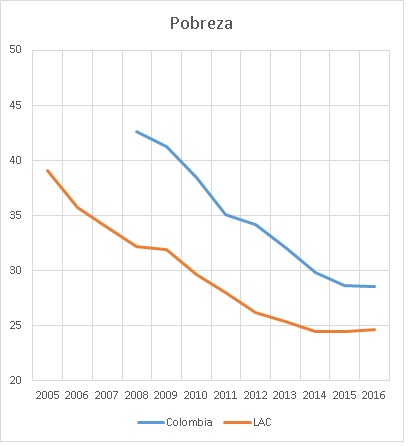

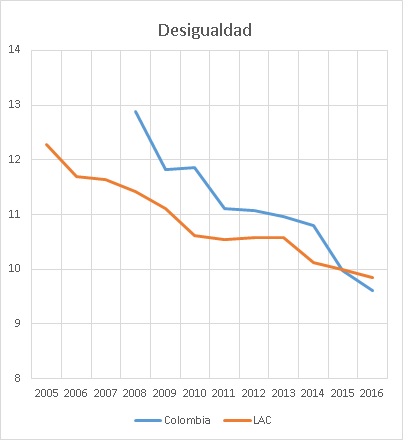

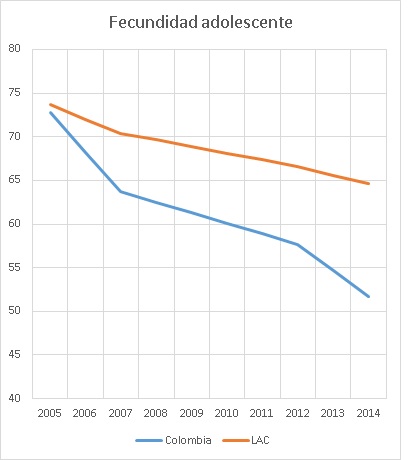

Decidí estudiar economía. Inicialmente me dediqué a los temas de siempre, a rastrear los movimientos de las principales variables económicas. Iba en camino de convertirme en un yuppie, pero di otro viraje y me dediqué a la economía social, al estudio de la pobreza y la desigualdad. Seguí en todo caso leyendo literatura, tratando de encontrarle algún sentido a mi desajuste. Escribí libros y columnas. Participé en varios debates públicos. Critiqué a presidentes y ministros. A veces con justicia, otras veces con encono. Y como premio (o castigo), fui nombrado ministro de salud. Llevo seis años en este oficio extraño, una mezcla de realidad y ficción, como dicen por ahí.

Me he tenido que reinventar varias veces. Algunos de Uds. saben bien de que se trata ese asunto de llegar hasta el fondo, echar reversa y volver a arrancar. He cometido muchos errores. Pero he podido, con la ayudad de muchos, volver a empezar. La vida en línea recta no me gusta. O mejor, no me sale.

En los últimos años he pronunciado varios discursos de grado. Demasiados tal vez. Siempre lo hago con un poco de inquietud. “No se puede aleccionar a los hombres, solo guiarlos para que se busquen a sí mismos”, escribió con lucidez Michel de Montaigne. No sé qué es peor si dar consejos o recibirlos. Lo mejor, tal vez, sea tomarse todo esto con humor. “Los jóvenes no tienen nada que decir y los viejos se repiten”, dijo hace ya algunos años un malpensante italiano.

Sea lo que sea, quiero compartir con Uds. algunas reflexiones generales sobre la vida, sobre esa ilusión a la que llamamos libre albedrio. He recibido muchos consejos. Los he olvidado casi todos. Me entran por un oído, apenas acarician mi esencia y me salen por el otro. En otros casos ni siquiera me tocan, pasan raudos como pasan las promesas de los políticos. Materia deleznable. Palabrerías.

Pero recuerdo un consejo esencial. No vino de un discurso de grado. Fue más bien una admonición espontanea. Estábamos en clase de filosofía del colegio, en décimo grado, en medio del estudio de los presocráticos, esos filósofos que trataron, por primera vez, de usar la razón humana para explicar la extrañeza del mundo. De pronto, así no más, un compañero alzó la voz y preguntó insolente: “para qué complicarse la vida, para qué tanta especulación”.

El profesor de filosofía se levantó de su escritorio, alzó la mano para concitar la atención de la clase y dijo pausadamente: “lo bueno de la vida es complicarla”. El consejo me quedó grabado desde entonces. Parecía una paradoja, una invitación irónica, una reiteración de esa doctrina cristiana (detestable, en mi opinión) que recomienda el sufrimiento. Pero el consejo en cuestión no era una contradicción improvisada o una negación de la vida. Era más bien una invitación a vivir con los ojos abiertos, conscientemente, sin traicionarnos a nosotros mismos.

¿Cómo complicarse la vida? ¿Cómo responder a ese imperativo extraño? No tengo la clave, pero quisiera mencionarles, de paso, modestamente, con reticencia, tres ideas que pueden ser de alguna utilidad. Son el resultado de mis andanzas oblicuas, de mis errores y de la forma en que he tratado de vivir la vida. No son mandamientos. No me gustan los imperativos categóricos. Son sugerencias que bien pueden rechazar.

Primero, traten de llevar la contraria. O al menos, resistan la presión de grupo, la idea dominante según la cual tenemos que coincidir con las mayorías o con los dictados caprichosos de la opinión pública.

La tecnología ha aumentado los costos de la discrepancia. El que se atreve, en las redes sociales, por ejemplo, a expresar una opinión contraria, distinta o polémica, es abrumado de manera inmediata por los soldados de la medianía y los mercenarios de lo políticamente correcto. Muchas veces, preferimos, entonces, falsificar nuestras preferencias, traicionarnos a nosotros mismos, sumarnos al consenso, repetir lo que todos están repitiendo.

Por lo tanto, deberíamos, de vez en cuando, por fidelidad a nuestras convicciones, resistir la presión de las mayorías y decir lo que pensamos pase lo que pase. En Facebook, en una reunión familiar, en la clase, donde sea. Mientras más impopular sea la opinión más difícil será, pero también más satisfactorio.

Tenía yo quince años. Mi abuela me había regalado una camisa azul con el proverbial lagarto de Lacoste en el pecho. Era mi favorita por razones difusas, irrelevantes. Pero no me la ponía casi nunca con el fin de evitar las burlas de mis compañeros, quienes decían que era falsificada o chivida o alguna cosa por el estilo. El típico arribismo colegial que todos conocemos. Pero un día decidí hacer lo que quería. Comencé a usar la camisa cada semana, desafiante. Con el tiempo las burlas cesaron y me quedó a satisfacción de la lealtad a mis gustos.

No es fácil. En la vida pública mucho menos. La tentación del aplauso es con frecuencia irresistible. La tendencia a decir lo que otros quieren oír es casi un instinto. Somos sumisos, gregarios y temerosos. Pero nuestra individualidad depende de resistir los impulsos de uniformidad, de levantarnos un buen día y ponernos la camisa de la discordia o vociferar sin ambages nuestras opiniones en las redes sociales.

Los que nunca llevan la contraria no se complican la vida, pero pierden buena parte de su libertad por comodidad o indiferencia.

Voy a pasar ahora a mi segunda idea, mi segunda invitación a complicar la vida. Es sencilla, recoge el ideal socrático de la vida examinada, rechaza el utilitarismo facilista, inconsciente.

¿Estarían Uds. dispuestos a tomar una píldora, una pastillita (Soma en la novela Un Mundo Feliz de Aldous Huxley) que les garantice una felicidad plena sin efectos secundarios? ¿Creen que no hay ninguna diferencia entre hacer un viaje a un sitio remoto y meterse en una máquina que no solo reproduzca la experiencia, sino que también nos haga olvidar que fue creada en nuestra mente de manera artificial?

Creo que no. Todos o casi todos rechazaríamos la felicidad en forma de pastilla y los viajes artificiales.

La felicidad es una búsqueda que implica riesgos, que requiere oblicuidad. La felicidad en línea recta termina aburriéndonos, se convierte en una negación de la vida. Las personas felices sin conciencia son meros autómatas. Cuando yo tenía la edad de Uds., mi papá me decía con frecuencia, “feliz es un bobo chupando caña”.

Era una invitación a rechazar las formas inconscientes de felicidad y de llamar la atención sobre una idea poderosa, a saber: las vidas que valen la pena son más que la acumulación de momentos felices. La felicidad requiere, en últimas, complicaciones.

Quiero pasar ahora a mi tercera idea. Así como rechazaríamos la felicidad enlatada, así también deberíamos rechazar la verdad contenida en un solo libro, en un solo líder, en un solo credo. Las preguntas más importantes de la vida, “cómo vivir”, “qué define a una buena sociedad”, etc., tienen varias respuestas. Nadie puede responderlas por nosotros.

Sería fácil encontrar un sucedáneo, afiliarnos a un grupo político, sumarnos a una causa absoluta, confiar en las opiniones de un político, un profeta o un guía espiritual, pero al hacerlo, como en el caso de la pastillita, estaríamos renunciando a la vida, traicionándonos a nosotros mismos.

Complicarse la vida implica rechazar los atajos de las ideologías más delirantes, la sobre-simplificación de la política y los altares, las promesas de los demagogos que aspiran a gobernarnos; implica, en suma, cultivar un escepticismo sano, una cierta desconfianza hacía las ideas y los credos más convincentes.

Complicarse la vida implica, en últimas, aceptar su sentido trágico y reconocer, como bien lo dice Milan Kundera, la relatividad de las verdades humanas y la necesidad de hacer justicia al enemigo.

No quiero abrumarlos con más consejos. Mi mensaje es simple, casi trivial. Recordemos que la vida no transcurre en línea recta. Celebremos la oblicuidad y compliquemos este asunto de tres maneras obvias: rechazando las opiniones mayoritarias, la felicitad empaquetada y los dogmas más convenientes.

Los felicito. Les deseo la felicidad consciente. Y les recomiendo las fotos. Tómense muchas. Son un testimonio de las vueltas de la vida, de la oblicuidad y el azar que nos moldean y nos definen.

Un abrazo a todos de todo corazón.