Colombia es el nuevo Brasil, el nuevo campeón latinoamericano de la desigualdad. Las cifras del Banco Mundial, de la Cepal y de otros centros de investigación revelan una verdad incómoda: la brecha (el abismo podríamos decir) entre ricos y pobres es mayor en Colombia que en cualquier otro país de la región. Durante la última década, la desigualdad sólo aumentó en tres países latinoamericanos: Colombia, Guatemala y Honduras. En los demás disminuyó por primera vez en mucho tiempo. Colombia tiene hoy un título incomodo, preocupante, deshonroso.

La noticia no ha recibido mucha atención por parte de los medios nacionales, ocupados, como siempre, de las rencillas políticas, de la guerra fría entre Santos y Uribe y de las escaramuzas iniciales (las batallas vendrán después) entre Garzón y Vargas Lleras. Algunos analistas han mencionado el tema tangencialmente, han especulado no tanto sobre las causas de la creciente desigualdad como sobre sus posibles consecuencias políticas, sobre las implicaciones futuras de la enorme distancia entre los ricos y los pobres de este país.

La desigualdad, se dice, es un caldo de cultivo para el populismo, para gobiernos irresponsables que sacrifican la prosperidad en aras de fantasías redistributivas, que explotan el resentimiento de los excluidos con una retórica facilista y en últimas perjudicial. El resultado electoral de Perú es usualmente traído a cuento como una advertencia sobre las consecuencias políticas de un modelo excluyente. No basta con el crecimiento económico, se argumenta. Si los pobres quedan excluidos, si la prosperidad es sólo para unos cuantos, la política tarde o temprano cobrará factura de la mano de un populista, de un demagogo irresponsable. El crecimiento desigual, se advierte, es políticamente insostenible.

La conexión causal entre desigualdad y populismo es presentada como una verdad de a puño, como una forma de determinismo ominoso. Pero la evidencia muestra otra cosa: el populismo raras veces es una consecuencia inmediata de la exclusión o la desigualdad. Ollanta Humala no es el producto de un modelo excluyente, es más bien el resultado de las rencillas políticas del establecimiento peruano. En Perú, contrario a lo que se dice, la prosperidad ha sido para todos: los ingresos de los pobres crecieron tanto como los de los ricos, la pobreza disminuyó de manera significativa, incluso la desigualdad se redujo levemente. Chávez tampoco fue una creación de la injusticia social: Venezuela ha tenido, de tiempo atrás, una desigualdad moderada. Chile y Brasil han sido históricamente mucho más desiguales y no han tenido, al menos no recientemente, gobiernos populistas. Todo lo contrario.

La creciente desigualdad no implica que Colombia será, a la vuelta de algunos años, gobernada por un emulo de Chávez. La estabilidad política podrá seguir coexistiendo, como lo ha hecho por buena parte de nuestra historia reciente, con la desigualdad social. Nuestro reto es peculiar. Consiste en disminuir la desigualdad no por temor al populismo, no por un supuesto riesgo político, sino por una razón menos urgente, más elemental, porque simplemente deberíamos ser fieles a lo que dice nuestra Constitución y han prometido por décadas nuestros gobernantes.

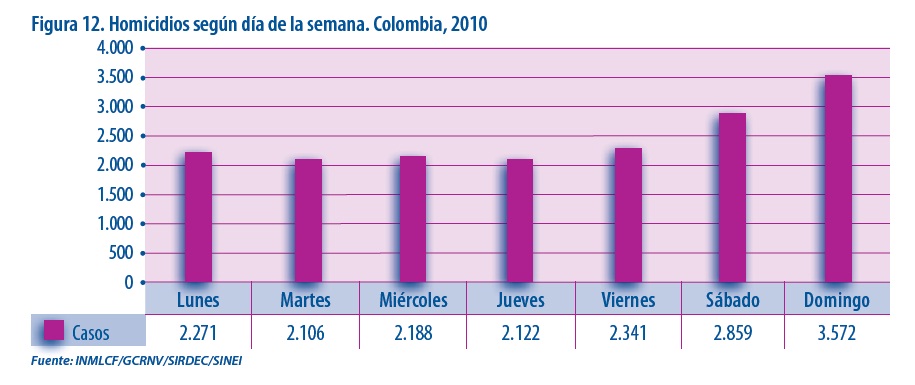

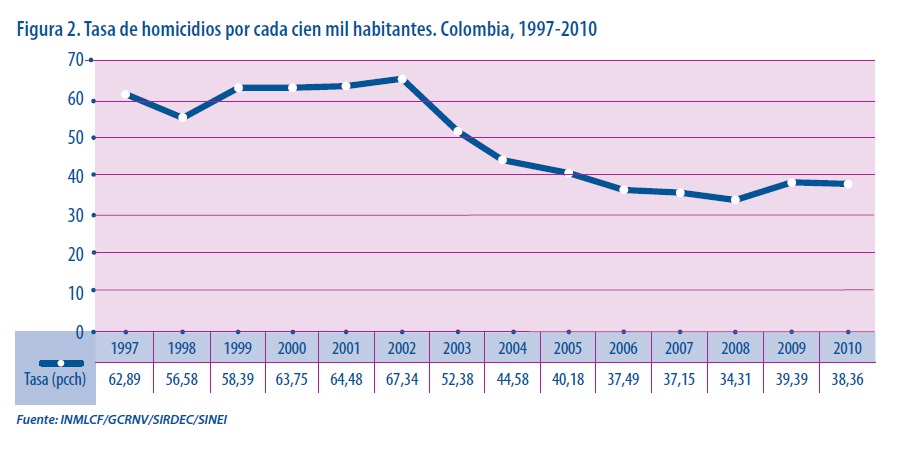

Las cifras de Medicina Legal muestran que, en esencia, la tasa de homicidios no ha cambiado en Colombia en los últimos cinco años. La tasa actual de 38 por cien mil habitantes es muy alta. El gobierno (o los gobiernos) enfatizan usualmente los cambios coyunturales, las pequeñas variaciones de un año al siguiente, pero la historia que merece resaltarse (con preocupación) es la inercia de los homicidios.

Las cifras de Medicina Legal muestran que, en esencia, la tasa de homicidios no ha cambiado en Colombia en los últimos cinco años. La tasa actual de 38 por cien mil habitantes es muy alta. El gobierno (o los gobiernos) enfatizan usualmente los cambios coyunturales, las pequeñas variaciones de un año al siguiente, pero la historia que merece resaltarse (con preocupación) es la inercia de los homicidios.