(texto escrito para el libro Al filo de la vida: una historia del Hospital Universitario del Valle editada por Julio Cesar Londoño)

Hace más de 25 años, Colombia puso en práctica una ambiciosa reforma al sistema de salud. La reforma tuvo una intención igualitaria, estuvo basada en una premisa fundamental: todos los colombianos deberían tener acceso, sin importar su origen socioeconómico o capacidad de pago, a un paquete básico de salud, esto es, a un conjunto de medicamentos esenciales y procedimientos probados según la evidencia disponible.

La reforma tuvo un contexto conocido: el avance de

las reformas de mercado en América Latina y una profunda crisis de las

instituciones estatales, afectadas, entonces, por el clientelismo, la

corrupción y la incapacidad de responder a las crecientes demandas sociales. La

reforma no fue diseñada, como se dice con frecuencia, a partir del modelo

chileno (como sí ocurrió en el caso de la reforma a las pensiones). Fue una

innovación local, tomó algunos elementos del modelo holandés y otras

experiencias exitosas. Pero no fue una imposición extranjera o un modelo tomado

de algún recetario importado.

La reforma creó un seguro universal de salud,

financiado de manera mixta, con recursos de las contribuciones de empleados y

empleadores, y recursos adicionales del presupuesto nacional. La administración

del seguro (el recaudo, la gestión del riesgo, la conformación de las redes de

atención, el agenciamiento de los pacientes, etc.) fue delegada a unas empresas

aseguradoras (las EPS) que, en teoría, deberían garantizar el acceso y (por

medio de la competencia) la calidad. Las empresas podrían, así se estipuló

desde el comienzo, contratar a prestadores públicos y privados para la atención

de sus afiliados.

La reforma contempló dos regímenes distintos: uno para las personas con capacidad de pago, llamado el Régimen Contributivo (RC), y otro para las familias menos favorecidas, sin acceso a empleos formales o a una fuente estable de ingresos, llamado el Régimen Subsidiado (RS). En el RC, cada afiliado debía contribuir según sus posibilidades con el fin de acceder a un paquete de beneficios igual para todos. En el RS, la contribución sería cubierta plenamente por el Estado, con la ayuda de las contribuciones solidarias de los afiliados al RC. El sistema de salud de Colombia ha sido considerado como uno de los más solidarios en el financiamiento de todo el mundo.

Consecuencias de la reforma

La reforma aumentó el gasto público en salud, incentivó la inversión privada y tuvo un impacto social significativo. La brecha en el uso de servicios de salud se redujo sustancialmente. Por ejemplo, la diferencia entre ricos y pobres en el porcentaje de mujeres con atención médica en el parto pasó de 60 puntos en 1993 a menos de cinco puntos en la actualidad. Aproximadamente 30 mil pacientes renales crónicos reciben diálisis semanalmente en Colombia. Más de diez mil pertenecen al RS. Antes de la reforma estos pacientes estaban condenados a una muerte segura por cuenta de su falta de recursos económicos para cubrir los tratamientos.

Quizás el logro más importante de la reforma

ocurrió en el área de la protección financiera. Antes de la reforma, una

enfermedad de alto costo representaba la ruina para miles de familias que, en

medio de la enfermedad, debían vender sus viviendas y negocios o asumir deudas

impagables. El acceso estaba mediado por la capacidad de pago. Muchos médicos,

anticipando la ruina financiera, omitían las alternativas terapéuticas a los

pacientes más pobres que no iban a poder pagarlos en todo caso. Todo eso

cambió. Actualmente Colombia tiene uno de los menores gastos de bolsillo (en

términos relativos) de todos los países en desarrollo. La experiencia

colombiana es estudiada en el mundo entero como un ejemplo de progreso en

cobertura y equidad.

La reforma también condujo a un empoderamiento de

la gente, a la consolidación de la salud como un derecho, no solo en la

jurisprudencia o en la ley, sino también en la mente de las personas. En muchos

países de la región, todavía los ciudadanos aceptan pasivamente la

imposibilidad de acceder a tratamientos muy costosos (hacen colectas populares,

conforman mecanismos informales de aseguramiento, etc.). En Colombia no. Los

ciudadanos conocen sus derechos y los exigen con vehemencia. El aseguramiento

universal contribuyó a esta realidad política.

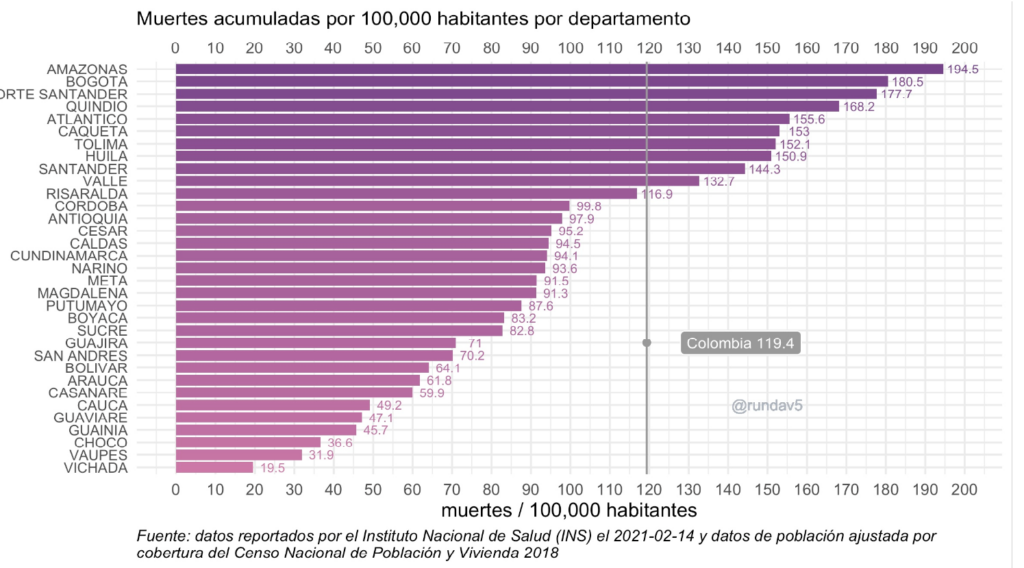

Pero no todo ha sido positivo. El acceso ha

aumentado considerablemente en las ciudades, pero no tanto así en las zonas

rurales. El sistema colombiano tiene un innegable sesgo en contra de las

regiones más apartadas. Algunas desigualdades regionales en los resultados en

salud, en la mortalidad materna, por ejemplo, han persistido o apenas

disminuido levemente. Muchas de ellas dependen de un conjunto amplio de

determinantes sociales, reflejan más los desequilibrios regionales que los

problemas del sistema de salud, pero sugieren al mismo tiempo que el sistema ha

tenido un impacto desigual.

El efecto de la reforma sobre los hospitales

públicos tampoco ha sido positivo. Inicialmente la reforma garantizó una fuente

directa de financiamiento (los llamados subsidios a la oferta). Igualmente, estableció

que las EPS del RS deberían contratar como mínimo 60% del gasto en salud con

los hospitales públicos. Los subsidios directos desaparecieron con el tiempo y

la contratación exigida ha ido convergiendo hacia los mínimos legales. Con

todo, los hospitales públicos, sobre todo los de mayor complejidad, fueron

perdiendo importancia. Actualmente más de 70% de la oferta de alta complejidad recae

sobre los hospitales privados. La reforma supuso, tal vez erróneamente, que la

competencia fortalecería a muchos hospitales públicos. En la práctica ocurrió

lo contrario.

Problemas persistentes

A pesar de los avances sociales, la reforma a la

salud no se ha consolidado. Los problemas financieros, la corrupción y la

pérdida de legitimidad amenazan con reversar los avances sociales. Las

principales causas de los problemas actuales, que llevan ya muchos años,

podrían resumirse en tres: la ausencia de límites razonables en los beneficios,

los problemas de regulación de las EPS y los problemas de clientelismo (típicos

de la descentralización) de algunos hospitales públicos. Las tres causas se

superponen, actúan conjuntamente, y resumen los mayores desafíos del sistema de

salud.

Un sistema demasiado abierto

Como resultado, en buena parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el sistema colombiano ha ido transformándose en un sistema muy abierto, en el cual todo está incluido: los nuevos medicamentos de precios exorbitantes y efectos menores, las terapias con animales, los cuidadores, los pañales y pañitos, las cremas y lociones, etc. La Ley Estatuaria en salud, aprobada por el Congreso hace ya cinco años, ordena que los tratamientos experimentales o aquellos que tienen fines estéticos no deberían cubrirse, pero muchos jueces exigen lo contrario diariamente. En la práctica, la excepción parece ser la única regla cierta del sistema.

En los sistemas financiados con recursos públicos,

el sistema inglés es un ejemplo paradigmático, existen límites definidos centralizadamente

sobre lo que se puede pagar con recursos del sistema. En los sistemas de

mercado, el sistema estadounidense es el caso típico, los límites generales no

existen, pero los ciudadanos pagan una parte del cuidado médico y los

medicamentos de su propio bolsillo. En Colombia, la jurisprudencia aspira

contradictoriamente a un sistema como el inglés (sin gasto de bolsillo) y como

el estadounidense (sin límites de ninguna clase). Un imposible financiero.

Una parte de los problemas financieros del sistema

de salud vienen de nuestra incapacidad como sociedad de afrontar una disyuntiva

ética muy compleja. ¿Deberíamos, por ejemplo, pagar colectivamente por un

tratamiento contra el cáncer que cuesta cientos de millones pero está asociado,

según la evidencia disponible, con apenas dos meses adicionales de vida?

¿Pueden los argumentos financieros ser tenidos en cuenta a la hora de decidir

cuestiones de vida a muerte? Si no, ¿cómo vamos a conseguir los recursos

necesarios para pagar por tratamientos de precios altísimos y valor

cuestionable? Ninguna de estas preguntas es fácil. En Colombia, hemos decidido

simplemente evadirlas. La reflexión bioética, por ejemplo, ha estado ausente en

las sentencias de la Corte Constitucional sobre el sistema de salud.

Un sistema demasiado laxo

Además de la ausencia de límites razonables, el sistema colombiano ha tenido otro problema desde sus orígenes, hace ya más de 25 años. Las empresas a quienes se les delegó la administración del sistema, las EPS, han sido insuficientemente reguladas. En retrospectiva, resulta evidente que se les entregó demasiada autonomía sobre el manejo de los recursos y la conformación de la red. Operaron inicialmente en un ambiente de laxitud regulatoria. Uno podría hablar incluso de captura del regulador durante los primeros años de funcionamiento del sistema.

En particular, la autonomía plena en la

conformación de la red, esto es, la capacidad para decidir con quién se

contrata la prestación de los servicios, dio pie, en algunos casos, a un

amiguismo cuestionable, a la desviación de recursos y por supuesto a la

corrupción. No todas las EPS incurrieron en contrataciones cuestionables, pero

muchas lo hicieron con consecuencias adversas sobre la atención y la misma

legitimidad del sistema. Décadas después, la adecuada regulación de las EPS

sigue siendo uno de los principales retos del sistema.

El caso de la EPS Saludcoop, que llegó a ser la más

importante del sistema, ilustra claramente estos problemas regulatorios. Acumuló

un poder inmenso, cooptó a algunos legisladores y terminó desviando cuantiosos

recursos. A menor escala, otras EPS han tenido dinámicas similares. Solo

recientemente, veinte años después, las autoridades impusieron las cortapisas

regulatorias necesarias, en cuanto, por ejemplo, a la inversión de las reservas

técnicas y el nivel de capital adecuado. En suma, el sistema operó por muchos

años, por décadas, en medio de una gran laxitud regulatoria con resultados

previsibles: mal uso de recursos y rechazo social a pesar de los avances

sociales.

Un sistema que heredó los vicios de la descentralización

La reforma a la salud, como se mencionó

anteriormente, partió de un supuesto primordial, supuso que la competencia

entre prestadores (en la ausencia de subsidios directos) iba a traer consigo la

disciplina fiscal y el aumento de la calidad en los hospitales públicos. El

proceso, se dijo, tomaría algunos años, pero llevaría al mejoramiento continuo

y corregiría los problemas históricos de clientelismo, corrupción e

ineficiencia.

El supuesto no se cumplió. En parte porque las condiciones de competencia no siempre fueron justas para los hospitales públicos: los privados se concentraban en los servicios más rentables, los públicos deberían abrir todos los servicios. Y en otra parte, porque los hospitales públicos han operado casi de manera permanente sin una restricción presupuestal fuerte. Han podido gastar más de lo que tienen porque siempre confían en las políticas de salvamento permanentes que son puestas en práctica cada año con diferentes nombres.

Es un caso casi de libro de texto: las fuerzas políticas o burocráticas predominan sobre las fuerzas de mercado, la importancia social se utiliza como un argumento para justificar las ineficiencias y los salvamentos se superponen en el tiempo. Los argumentos por supuesto son legítimos: los hospitales públicos cumplen una labor primordial, pero se han usado muchas veces para encubrir el clientelismo e incluso la corrupción.

*****

Los tres problemas descritos anteriormente son

conocidos, han sido debatidos muchas veces. Diferentes analistas los priorizan

según sus juicios empíricos y preferencias ideológicas. Más importante aún, el

sistema ha mantenido su capacidad de reforma, de cambiar para hacer frente a

estos y otros desafíos. La regulación de precios de medicamentos, por ejemplo,

evitó el crecimiento exponencial del gasto en un sistema demasiado abierto, sin

límites razonables. La habilitación financiera (y más recientemente la

habitación técnica) han mejorado la capacidad regulatoria del Estado sobre las

EPS. Los programas de saneamiento fiscal y financiero crearon un marco adecuado

para la recuperación de la viabilidad de los hospitales públicos.

A pesar de los problemas del sistema, muchos

agentes, públicos y privados, han contribuido a su recuperación. Con las mismas

reglas, algunas EPS han sido ejemplo de cuidado de los recursos y compromiso

social. Lo mismo ha ocurrido, en varias coyunturas, con los hospitales públicos:

algunos han sido ejemplos de buen manejo de los recursos y servicio a la

comunidad. Otros han venido recuperándose decididamente. El ejemplo reciente

del Hospital Universitario del Valle, su franca recuperación, es un motivo de

esperanza, una muestra de que el sistema de salud de Colombia tiene futuro y

los resultados sociales de la reforma (positivos, como ya se dijo) podrán consolidarse

en los años porvenir.