julio 2007

Como bien lo ha dicho el historiador Malcolm Deas, las oleadas migratorias del siglo XIX a duras penas tocaron a Colombia. La falta de desarrollo, los permanentes conflictos políticos y las plagas naturales (y hasta las humanas) ahuyentaron a la mayoría de los inmigrantes, con la excepción de unos cuantos aventureros: representantes de casas comerciales, mineros y mecánicos. El resto tomó otros rumbos. “El país estaba muy lejos de ofrecer atractivos comparables (…a los de) los Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil, Chile y aun Cuba”.

La ausencia de extranjeros propició la extrañeza y el recelo, los cuales probablemente contribuyeron a reforzar la tendencia original. Es el círculo vicioso del aislamiento. El historiador Rodrigo de J. García cuenta que “las personas del pueblo veían (a los extranjeros) como si vinieran de otro planeta, como personas extraordinarias y hasta de temer”. El geógrafo alemán Alfred Hettner, quien recorrió la región andina a finales del siglo XIX, notó “que, entre las clases superiores, había cierta aversión, que llegaba a la xenofobia”. El mismo sentimiento imperó por muchos años más. Pilar Vargas y Luz Marina Suaza recopilaron recientemente una serie de testimonios ilustrativos de la xenofobia imperante durante la primera mitad del siglo anterior. La opinión de Eduardo Caballero Calderón, en rechazo a la candidatura presidencial de Gabriel Turbay, muestra, por ejemplo, el lado racista de la xenofobia sabanera: “Nosotros… los que todo lo tenemos de colombianos, jamás podemos ser turbayistas… El pueblo, lo mismo yo que quien me trae la leña… tenemos lo que Turbay no tiene”. Sangre colombiana, por supuesto.

El racismo y el recelo hacia los extranjeros quedaron consignados en la legislación de la época. La Ley 114 de 1922 prohibía “la entrada al país de elementos que por sus condiciones étnicas, orgánicas o sociales sean inconvenientes para la nacionalidad y para el mejor desarrollo de la raza”. Las normas posteriores establecieron cuotas anuales de inmigrantes según su nacionalidad. Un decreto proferido en 1935 permitía la entrada al país de cinco armenios, cinco búlgaros, diez palestinos, diez sirios ycinco polacos. Con el tiempo, las normas cambiaron. Las leyes racistas se derogaron. Pero los extranjeros nunca llegaron.

La situación puede estar cambiando, sin embargo. Colombia se ha vuelto más atractiva, no sólo para el capital financiero, sino también para el capital humano. No sólo para el turista, sino también para el inmigrante. En particular, las medidas totalitarias del gobierno de Chávez, aunadas a su misma intolerancia religiosa (antisemita, en muchos casos) y a la reducción de las oportunidades económicas, ha llevado a muchos venezolanos (empresarios, intelectuales, artistas, médicos, etc.) a considerar seriamente la inmigración a Colombia. El Gobierno debería obrar con presteza y generosidad, y ofrecerles la ciudadanía colombiana. Así no sólo estaríamos beneficiándonos de la captura de cerebros y capitales, sino también rompiendo con una tradición inconveniente de aislamiento, xenofobia y cerrazón.

Yo no soy historiador. ni pretendo serlo. Ni quisiera hacer juicios históricos improvisados. Pero si tuviera que resaltar algunas de las realizaciones de la administración López Michelsen mencionaría, primero, su intento (inconcluso) de modernizar nuestra economía, de eliminar algunos privilegios enquistados y de acabar con el maridaje entre la burocracia aduanera y el sector privado, el cual había estimulado no sólo la corrupción de cuello blanco, sino también el contrabando y otras actividades ilegales. En segundo lugar, mencionaría su rompimiento con el conservatismo social. El divorcio civil, por ejemplo, fue una de las banderas de la campaña presidencial de López Michelsen. Ya durante su gobierno, el divorcio fue aprobado exclusivamente para los matrimonios civiles (y el concordato fue prorrogado) pero López Michelsen contribuyó a desbaratar el monopolio histórico de la Iglesia Católica sobre la legislación social.

Yo no soy historiador. ni pretendo serlo. Ni quisiera hacer juicios históricos improvisados. Pero si tuviera que resaltar algunas de las realizaciones de la administración López Michelsen mencionaría, primero, su intento (inconcluso) de modernizar nuestra economía, de eliminar algunos privilegios enquistados y de acabar con el maridaje entre la burocracia aduanera y el sector privado, el cual había estimulado no sólo la corrupción de cuello blanco, sino también el contrabando y otras actividades ilegales. En segundo lugar, mencionaría su rompimiento con el conservatismo social. El divorcio civil, por ejemplo, fue una de las banderas de la campaña presidencial de López Michelsen. Ya durante su gobierno, el divorcio fue aprobado exclusivamente para los matrimonios civiles (y el concordato fue prorrogado) pero López Michelsen contribuyó a desbaratar el monopolio histórico de la Iglesia Católica sobre la legislación social. También valdría la pena mencionar, dado el contraste con la actitud sometida de la administración Uribe, la independencia (la dignidad, podríamos decir) con la cual la administración López Michelsen manejó sus relaciones con los Estados Unidos. En octubre de 1975, López renunció a la ayuda externa americana. “Hemos concluido —le dijo a un reportero del New York Times— que la ayuda externa crea una dependencia económica que no es saludable y menoscaba algunas de nuestras iniciativas de desarrollo”. En febrero de 1976, cuando Henry Kissinger, entonces de visita a Colombia, trató de presionarlo para que condenara la intervención cubana en Angola, López se limitó a señalar que no era la primera vez que un país de este hemisferio intervenía en otro continente.

Pero, a la hora de los balances históricos, el cuatrienio 1974-78 no será recordado por las realizaciones del gobierno de López Michelsen. Durante estos cuatro años, Colombia se consolidó como el primer exportador mundial de cocaína y su historia contemporánea se dividió en dos: antes y después de la coca (AC y DC). Algunos han acusado a López de haber permitido, por omisión, la consolidación de una industria criminal de dimensiones insospechadas. Su reunión con Pablo Escobar, en mayo de 1984, en Panamá, contribuyó seguramente a alentar estas acusaciones. Pero López fue simplemente un testigo privilegiado de una dinámica imprevisible. A nadie, creo yo, se le puede acusar de falta de clarividencia. Al final de su mandato, López expidió un decreto que absolvía a los miembros de la Policía y del Ejército de cualquier cargo por abuso de fuerza en el curso de operaciones contra el narcotráfico. Pero este voluntarismo de última hora resultó tan inocuo como las otras medidas de fuerza intentadas por sus sucesores.

En marzo de 1978, en medio de la agitada contienda presidencial para elegir el sucesor de Alfonso López Michelsen, David Vidal, entonces corresponsal extranjero del New York Times, escribió un extenso reportaje sobre Colombia en el que señalaba, entre otras cosas, que “los narcotraficantes han surgido no sólo como una nueva clase económica, sino también como una poderosa fuerza política, con enlaces corruptos en todos los niveles de gobierno”. Decía también el reportaje que “los dineros ilícitos afectaron las elecciones de Congreso, en las cuales muchos votos fueron comprados a diez dólares por unidad, particularmente en la Costa Atlántica”. Y citaba, para terminar, la opinión de un oficial de la Policía: “Nosotros ni siquiera aspiramos a detener el tráfico pero podemos mantener la presión con la esperanza de que el precio permanezca alto y la gente no pueda conseguir la droga”.

Las coincidencias del reportaje citado con la situación actual, pasados ya treinta años, son casi inverosímiles. Y confirman, creo yo, la conclusión de esta columna: Alfonso López Michelsen fue el primer presidente de la nueva era, de la Colombia DC, el mismo país en el que seguimos viviendo. Y en el que aparentemente viviremos por muchos años más.

La pregunta sobre la relación entre crecimiento económico y pobreza es una pregunta empírica. En particular, uno quisiera saber si el crecimiento económico ocasiona: (i) un aumento más que proporcional, (ii) un aumento menos que proporcional, o (iii) una disminución en el ingreso de los pobres.

La pregunta sobre la relación entre crecimiento económico y pobreza es una pregunta empírica. En particular, uno quisiera saber si el crecimiento económico ocasiona: (i) un aumento más que proporcional, (ii) un aumento menos que proporcional, o (iii) una disminución en el ingreso de los pobres. El escenario (iii) es bastante improbable. Yo no conozco ningún ejemplo real. Existen, eso sí, algunos ejemplos imaginados: un titular reciente de la revista Semana, entre ellos. En últimas, los supuestos efectos adversos del crecimiento sobre la pobreza tienen que ver más con las opiniones de algunos ideólogos que con la realidad de alguna economía. Los dos primeros escenarios son probables. El compendio de la evidencia empírica muestra que, en promedio, los ingresos de los pobres crecen a una tasa similar a la de la economía. Pero la varianza de la elasticidad es bastante grande.

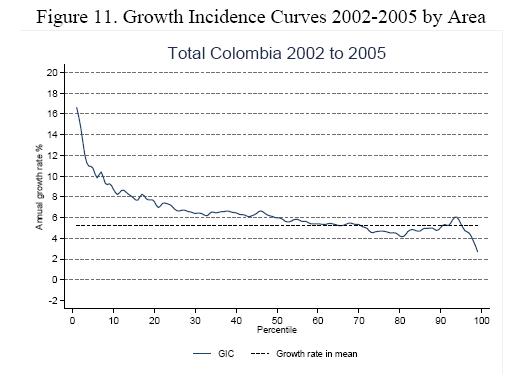

¿Qué ha ocurrido en Colombia durante los últimos años? Para responder esta pregunta conviene estudiar la evidencia analizada por Adriana Cardozo en sus tesis doctoral de la Universidad de Goettingen. Los datos fueron presentados recientemente en la segunda reunión del capítulo colombiano de la NIP (Network of Inequality and Poverty). Y pueden resumirse en la grafica que acompaña esta entrada. La misma muestra (para cada percentil) el crecimiento del ingreso de los hogares en los primeros años de la recuperación: 2002-2005. El ingreso de los más pobres creció a una tasa superior a la del resto de los hogares. Mientras la tasa media anual apenas superó el 5%, la correspondiente a los más pobres superó ampliamente el 10%.

Este resultado puede explicarse en buena parte por la caída sustancial del ingreso de los hogares más pobres durante la crisis de fin de siglo. Pero esta explicación simplemente refuerza la conclusión. En los últimos años (para bien y para mal), los pobres sufrieron más que proporcionalmente con la crisis. Y se han beneficiado más que proporcionalmente con la recuperación.