administrador

En general, la política antidrogas no ha tenido en cuenta los estudios, la evidencia acumulada sobre lo qué sirve y lo qué no. Los interesados pueden ver un resumen aquí.

El fallo de esta semana de la Corte Constitucional ha generado dos debates distintos, no independientes, pero distintos: uno es el debate sobre la política antidroga, esto es, sobre la necesidad de una regulación eficaz que respete los derechos humanos y enfatice la reducción del daño para los consumidores y la sociedad.

El segundo es un debate sobre convivencia, sobre el uso del espacio público por ciudadanos con preferencias y necesidades distintas. Voy a centrarme en este segundo debate. La Corte, en mi opinión, tiene razón en sus argumentos esenciales: la prohibición absoluta (sin matices, sin distinguir unos casos de otros) no parece ser la mejor manera de dirimir posibles conflictos en el uso del espacio público; además, puede restringir innecesariamente algunas libertades individuales y puede prestarse para abusos policiales (así lo muestra la evidencia disponible).

Sin embargo, tengo una preocupación. Este debate podría exacerbar los conflictos, los problemas de convivencia, las peleas entre usuarios de parques, la intolerancia de lado y lado, etc. La atención mediática y el oportunismo político podrían llevar incluso a la violencia. Algunos extremistas parecen estar promoviendo la «limpieza social». Ojalá no ocurra. Pero no sobra advertirlo.

pasó hace ya muchos años

[hoy estamos protestando y celebrando el paso de los años]

cuarto de bachillerato

un compañero había sido expulsado por nada, por un capricho

en protesta

otra compañera, Margarita, piernona, recuerdo bien, destrozó un ventanal con una tapa de pupitre

un estruendo de consecuencias

un escándalo mayor

la amenaza de una expulsión masiva

«todas las manzanas se pudrieron», dijo un profesor

[pobre güevón]

escribí una versión del suceso

la leí en frente de la clase en taller literario

terminaba con un homenaje al compañero expulsado

una víctima del poder caprichoso

justificaba a Margarita

todos aplaudieron con rabia

una forma de protesta

la investigación siguió su curso ominoso

citaron a los padres al colegio

llegaron cumplidos

Ocuparon una mesa en un salón contiguo a la rectoría con sus gabinetes de vidrio y ceniceros de plástico

la estética de otros tiempos

los estudiantes

[nosotros]

parados, formábamos un cuadrilátero alrededor de la mesa

El rector hizo un recuento de lo ocurrido

el ventanal destrozado

la insolencia compartida

el desprecio por la autoridad

las risas desafiantes

la altanería adolescente

[Margarita, la piernona, era una líder natural]

hablaron después algunos padres

pidieron perdón

lamentaron la pérdida de valores de la juventud

el papá de Mauricio, el compañero expulsado

[baterista, catador de hongos de boñiga, una estrella plateada en su oreja izquierda]

pidió la palabra

leyó mi relato de la protesta

el homenaje a su hijo

[a quien se lo había regalado días antes]

tenía una voz de locutor

hacia unas pausas enfáticas

terminó la lectura con un gesto de alivio

jah

nadie dijo nada más

salimos

creí que me iban a matar

“eso fue Margarita”, iba a decir

“¿quién escribió la historia?”, me preguntó

“yo”, respondí resignado

“excelente”, me dijo mi papá con una risa cómplice

así lo tengo en la memoria

así lo he recordado por años

se trata, digamos, de una herencia familiar

la intolerancia ante la injusticia

la protesta ante el poder caprichoso

la manía de burlarse de jefes y directivos

la idea simple pero definitoria de que hay algunas cosas que no podemos aceptar

esa idea que hoy, más que nunca, quiero entre lágrimas recordar

hace un mes acusaron a un profesor de tomás de acoso sexual

había sentado inocentemente a una niña en sus piernas

iba a ser expulsado

“no hizo nada, es muy buena persona, que injusticia, cómo hacen eso, además es gay”

dijo tommy con los ojos aguados

oyéndolo pensé inmediatamente, la herencia está a salvo

el nieto tampoco sabe tolerar la injusticia

gracias papi

seguiremos rebelándonos un poco en contra de lo que no está bien en este hijueputa mundo

te queremos mucho

mucho

Primero fue la imagen de un agujero negro

El tragaluz, la más elusiva de las criaturas

Sólo visible a los ojos de una curiosidad sin límites

Neurótica

Antigua

Esencial

El cielo, siempre un acertijo

Horas después fue una noticia distinta

Un asunto terrenal

Otra hazaña

La combinación de nuestro código genético y el de los chimpancés

Un peligroso juego entre primos

Una inevitable manipulación

Vendrán otras

Prometeo sin dioses

Instintos de alquimista

Esta semana volvimos

Al mundo de Ptolomeo

Al centro del universo

La humanidad, mitad de camino entre el átomo y la galaxia

La humanidad, el universo y el código que se piensan a sí mismos

Era nuestra tarea

Está hecha

Sólo nosotros podemos apreciarla.

sobre las posibles razones del éxito

Cabe, entonces, la pregunta: ¿Por qué la diferencia entre Perú y Colombia? ¿Por qué nuestra mayor tolerancia ante los impactos ambientales y de salud del glifosato? ¿Hemos sido, quizá, indiferentes en el pasado con los aspectos más dañinos de la política antidrogas? Al fin y al cabo, hasta hace muy poco, éramos el único país del mundo que usaba la aspersión aérea con glifosato. No deberíamos (el ejemplo peruano es aleccionador) volver a lo mismo. Nunca más.

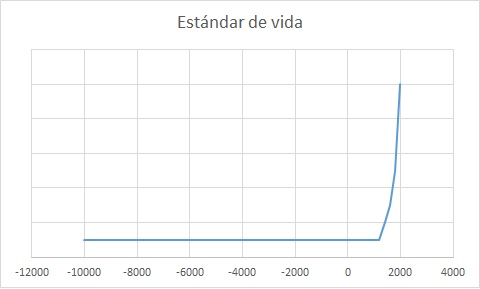

Cabe, entonces, la pregunta: ¿Por qué la diferencia entre Perú y Colombia? ¿Por qué nuestra mayor tolerancia ante los impactos ambientales y de salud del glifosato? ¿Hemos sido, quizá, indiferentes en el pasado con los aspectos más dañinos de la política antidrogas? Al fin y al cabo, hasta hace muy poco, éramos el único país del mundo que usaba la aspersión aérea con glifosato. No deberíamos (el ejemplo peruano es aleccionador) volver a lo mismo. Nunca más. De un momento a otro, recorrida casi toda la historia (o el escenario que en este caso es lo mismo), comenzó a levantar la mano, primero lentamente y luego, “shhhhhhhhup”, a toda velocidad: la palma apuntaba ahora al techo del teatro. La humanidad salió de su letargo así súbitamente, dijo. Primero en Holanda e Inglaterra, luego en casi toda Europa y Estados Unidos y, más recientemente, en China e India, el estándar de vida se multiplicó, creció varios órdenes de magnitud: shhhhhhhhhup podríamos llamar al evento más significativo de la historia, la gráfica lo dice todo.

En los años ochenta, en medio de las negociaciones de paz con las guerrillas, un grupo de científicos sociales en Colombia (serían conocidos después como los violentólogos) introdujeron el término (o la hipótesis) de las causas objetivas de la violencia. La exclusión política, la desigualdad y la falta de oportunidades, se decía, eran las causas preponderantes del conflicto y de las muchas formas traslapadas de violencia.

En los años noventa, en medio de la aceleración de conflicto, del aumento exorbitante de los homicidios, otro grupo de científicos sociales, entre ellos, Mauricio Rubio, Carlos Esteban Posada, Malcolm Deas, Fabio Sánchez y Fernando Gaitán cuestionaron (empíricamente) la hipótesis de las causas objetivas. Con datos, con cifras y escrúpulos positivistas, mostraron que la impunidad, la inoperancia de la justicia y los problemas del ejército y la policía eran los principales generadores de violencia, los factores que subyacían el crecimiento de los grupos armados y la violencia. El argumento ponía de presente una suerte de circularidad: la impunidad genera violencia y la violencia desatada desborda al Estado y produce impunidad y más violencia.

Detrás de una discusión en apariencia instrumental, había un debate ético, filosófico, muy complejo, no resuelto, a saber: muchos veían en la hipótesis de las causas objetivas una justificación velada de la violencia, una validación de cierto discurso que seguía insistiendo en la legitimidad de los asesinatos como instrumento de cambio social. El debate nunca ha desparecido del todo. La discusión empírica no es definitiva, deja espacio para la ambigüedad: la conexión entre violencia y desigualdad, por ejemplo, es evidente, pero es también insuficiente para explicar la permanencia de los grupos guerrilleros en Colombia o las altas tasas de homicidios de los años ochenta y noventa.

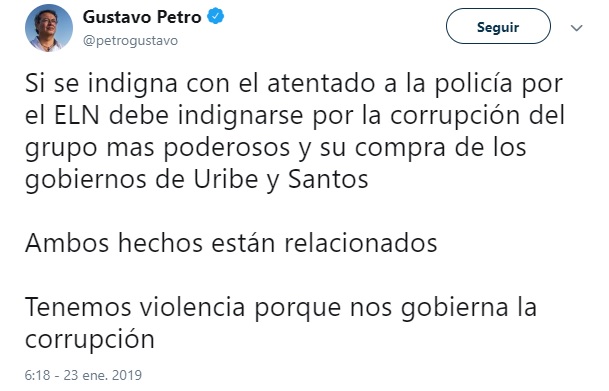

No quisiera insistir en un debate que deberíamos superar. La corrupción y la exclusión social son desafíos pendientes de nuestra sociedad. Pero decir que por ello, que como consecuencia de estos desafíos, el terrorismo y el asesinato son inevitables, no solo es empíricamente inexacto, sino éticamente problemático. Las causas objetivas son muchas. Una de ellas ha sido también nuestra incapacidad de rechazar, sin ambages, sin notas de pie de página, sin justificaciones de ningún tipo, a quienes usan la violencia y el asesinato con fines políticos.