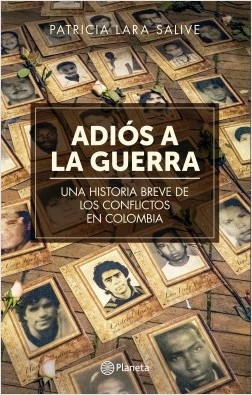

(Reseña del libro Adiós a la guerra de Patricia Lara)

El libro tiene tres partes. La primera es un recuento, una breve historia de la guerra, de los últimos 70 años y sus horrores que dejaron más de 220 mil asesinatos, 25 mil desaparecidos y cinco millones de desplazados.

La segunda parte es un conjunto de testimonios de víctimas, la mayoría muy breves, deliberadamente escuetos, de tan solo una página. Patricia intenta, creo, condensar en pocas palabras el horror de la guerra.

La tercera parte es un recuento de las negociaciones de la Habana y un resumen de los acuerdos resultantes, una especie de advertencia sobre la necesidad de valorar el significado histórico de los acuerdos.

Sobre la primera parte, quiero simplemente hacer explícita una división, una discontinuidad en la historia del conflicto. Hay un período, de 1948 a 1980, en el cual las causas del conflicto obedecieron a las luchas por la tierra, las restricciones a la democracia y la desigualdad social. Pero la naturaleza y la intensidad del conflicto cambiaron de manera sustancial en los años ochenta con la llegada del narcotráfico. En palabras de la historiadora Mary Roldán, el comercio de cocaína “rompió la tradición, transformó las costumbres sociales, reestructuró la moral, el pensamiento y las expectativas”.

El conflicto histórico, centrado en las luchas ideológicas, fue transformado esencialmente por el narcotráfico. El narcotráfico reveló y acentuó las debilidades institucionales, volvió la justicia inoperante y dio origen a una epidemia de crimen violento. Las guerras ideológicas se convirtieron, así, en guerras económicas, en luchas por las rutas y el mercado.

Mi parte preferida del libro es la segunda. Los testimonios presentados son una crónica del sufrimiento humano, pero no son solo eso. En conjunto, son un grito colectivo sobre los horrores de la guerra y el imperativo (ético, social, histórico, lo que sea) de evitar su repetición. Patricia quiere recordarnos, nunca está de más, la magnitud de nuestra tragedia.

Hay en varios de los testimonios, una constante, una historia que se repite. Las victimarios, llámese guerrilleros o paramilitares, se muestran arrepentidos, desconcertados, incapaces de explicar sus desafueros, los asesinatos de los Turbay Cote, de Jorge Cristo, de Jaime Garzón, y de los diputados del Valle, etc. “Fue el peor error que cometimos”, “nos equivocamos”, “todavía lo reprochamos”, dicen una y otra vez.

Es como si la guerra hubiese desatado una maquinaria de muerte que no podía detenerse, que superaba los deseos o intenciones de los participantes; un mecanismo que mataba sin mediar razón, que trascendía los designios de los señores de la guerra y los protagonistas de esta historia de terror.

Los testimonios insinúan la existencia de una fuerza implacable y voraz; la fuerza de la guerra que parece tener una intencionalidad propia, que solo aspira a reproducirse a sí misma; una fuerza ciega, indiferente, casi una pesadilla a lo Schopenhauer.

Los acuerdos de paz pretendieron, de manera ordenada, con una mezcla de voluntad y método, con errores y extravíos por supuesto, pero también con empeño y conocimiento, detener esa fuerza, “la fábrica de víctimas”, como la llamó el presidente Santos.

Así, el libro nos recuerda las dificultades para alcanzar un acuerdo imperfecto. No fue fácil. Requirió mucho trabajo. Yo lo he dicho varias veces, y lo repito ahora. Pertenezco a la escuela del liberalismo trágico. Parto casi siempre de una hipótesis simple. Si la sensatez, el conocimiento práctico y el trabajo comprometido hicieron parte del proceso (y así ocurrió en los diálogos de La Habana), probablemente estamos ante el mejor de los mundos o acuerdos posibles. La crítica puntual, que desconoce el contexto, que obvia las dificultades del proceso, suele ser poco más que un ejercicio de fácil especulación retrospectiva.

Patricia ha dicho, en varias entrevistas recientes, que el futuro depende de la voluntad del nuevo gobierno y la clase política. Así lo creo. Este libro es, en últimas, una advertencia sobre la responsabilidad que nos incumbe a todos, gobernantes y ciudadanos, de proteger la paz.

El título es simple Adiós a la guerra. Pero el mensaje es si se quiere más poderoso, más urgente, más crucial, “cuidemos la paz”.

La segunda parte es un conjunto de testimonios de víctimas, la mayoría muy breves, deliberadamente escuetos, de tan solo una página. Patricia intenta, creo, condensar en pocas palabras el horror de la guerra.

La tercera parte es un recuento de las negociaciones de la Habana y un resumen de los acuerdos resultantes, una especie de advertencia sobre la necesidad de valorar el significado histórico de los acuerdos.

Sobre la primera parte, quiero simplemente hacer explícita una división, una discontinuidad en la historia del conflicto. Hay un período, de 1948 a 1980, en el cual las causas del conflicto obedecieron a las luchas por la tierra, las restricciones a la democracia y la desigualdad social. Pero la naturaleza y la intensidad del conflicto cambiaron de manera sustancial en los años ochenta con la llegada del narcotráfico. En palabras de la historiadora Mary Roldán, el comercio de cocaína “rompió la tradición, transformó las costumbres sociales, reestructuró la moral, el pensamiento y las expectativas”.

El conflicto histórico, centrado en las luchas ideológicas, fue transformado esencialmente por el narcotráfico. El narcotráfico reveló y acentuó las debilidades institucionales, volvió la justicia inoperante y dio origen a una epidemia de crimen violento. Las guerras ideológicas se convirtieron, así, en guerras económicas, en luchas por las rutas y el mercado.

Mi parte preferida del libro es la segunda. Los testimonios presentados son una crónica del sufrimiento humano, pero no son solo eso. En conjunto, son un grito colectivo sobre los horrores de la guerra y el imperativo (ético, social, histórico, lo que sea) de evitar su repetición. Patricia quiere recordarnos, nunca está de más, la magnitud de nuestra tragedia.

Hay en varios de los testimonios, una constante, una historia que se repite. Las victimarios, llámese guerrilleros o paramilitares, se muestran arrepentidos, desconcertados, incapaces de explicar sus desafueros, los asesinatos de los Turbay Cote, de Jorge Cristo, de Jaime Garzón, y de los diputados del Valle, etc. “Fue el peor error que cometimos”, “nos equivocamos”, “todavía lo reprochamos”, dicen una y otra vez.

Es como si la guerra hubiese desatado una maquinaria de muerte que no podía detenerse, que superaba los deseos o intenciones de los participantes; un mecanismo que mataba sin mediar razón, que trascendía los designios de los señores de la guerra y los protagonistas de esta historia de terror.

Los testimonios insinúan la existencia de una fuerza implacable y voraz; la fuerza de la guerra que parece tener una intencionalidad propia, que solo aspira a reproducirse a sí misma; una fuerza ciega, indiferente, casi una pesadilla a lo Schopenhauer.

Los acuerdos de paz pretendieron, de manera ordenada, con una mezcla de voluntad y método, con errores y extravíos por supuesto, pero también con empeño y conocimiento, detener esa fuerza, “la fábrica de víctimas”, como la llamó el presidente Santos.

Así, el libro nos recuerda las dificultades para alcanzar un acuerdo imperfecto. No fue fácil. Requirió mucho trabajo. Yo lo he dicho varias veces, y lo repito ahora. Pertenezco a la escuela del liberalismo trágico. Parto casi siempre de una hipótesis simple. Si la sensatez, el conocimiento práctico y el trabajo comprometido hicieron parte del proceso (y así ocurrió en los diálogos de La Habana), probablemente estamos ante el mejor de los mundos o acuerdos posibles. La crítica puntual, que desconoce el contexto, que obvia las dificultades del proceso, suele ser poco más que un ejercicio de fácil especulación retrospectiva.

Patricia ha dicho, en varias entrevistas recientes, que el futuro depende de la voluntad del nuevo gobierno y la clase política. Así lo creo. Este libro es, en últimas, una advertencia sobre la responsabilidad que nos incumbe a todos, gobernantes y ciudadanos, de proteger la paz.

El título es simple Adiós a la guerra. Pero el mensaje es si se quiere más poderoso, más urgente, más crucial, “cuidemos la paz”.